高架下が循環の遊び場に変わる1日。星天めぐる芸術祭 2025 〜めぐるを、あそぶ。〜【イベントレポート】

- On 2025年5月13日

2025年3月15日(土)、星川駅高架下の中層階スペースにて、「星天めぐる芸術祭 2025」を開催しました。この芸術祭は、「めぐるを、あそぶ。」をテーマに、アートやものづくりを楽しみ、サステナビリティの視点を通して地域の魅力と可能性を再発見するイベントです。

当日は、家族連れや地域住民、循環に関心をもつ企業や自治体関係者など100人以上が訪れ、普段は静かな高架下が、あたたかな創造の息づかいが感じられる場となりました。

本記事では、芸術祭当日の様子をレポートします。

「星天めぐる芸術祭 2025 〜めぐるを、あそぶ。〜」 開催概要

日時:2025年3月15日(土)11:00~18:00

場所:星天qlay Bゾーン「qlaytion gallery」前 中層階スペース(相鉄本線 星川駅の高架下空間における公共スペース)

主催:横浜市にぎわいスポーツ文化局、PILE -A collaborative studio、Circular Yokohama(ハーチ株式会社)

後援:株式会社相鉄アーバンクリエイツ、株式会社相鉄ビルマネジメント

協力:似て非works

星川駅の高架下が、芸術祭の舞台に

「星天めぐる芸術祭 2025」の会場となった中層階スペースは、相鉄本線 星川駅直結の約200平米のスペースです。今回は、本スペースを活用した創造都市施策の展開を検討する横浜市にぎわいスポーツ文化局と、隣接する商業施設「星天qlay」を活動拠点とするPILE -A collaborative studio(以下、PILE)と、ハーチ株式会社(以下、ハーチ)の3者が主催し、1日限りの芸術祭を開催しました。

電気や水道の通っていない”がらん”としたこのスペース初となるイベント開催。空間がどのように活用され、人々にどんな価値を提供するのか、地域の方々からの期待や注目が集まっていました。

イベント開催前のスペースの様子

会場装飾では、似て非worksが提供する廃材を活用したアップサイクル展示「ゆたかなイばしょ – 廻るアートラウンジ」が空間を彩りました。

イカ釣り漁船のライトや精錬前のシルク原料を使ったランプ「Silk Lab」や、自転車のハンドルやスタンド、車輪をアップサイクルして作った可動式のお庭「Mobile Garden」など、ユニークなアップサイクルアートが多数展示されました。誰もが見たことのある素材の形を変えた作品群は、どこか懐かしく、まるで秘密基地のような雰囲気を醸し出します。それでいて環境や社会の持続可能性に働きかけるような現代的なメッセージも感じられるアート。鑑賞する人々の心に静かな循環を生んでいたようです。

ペットボトルのツリーライトはイベントで市内の子どもたちとともに制作したアート

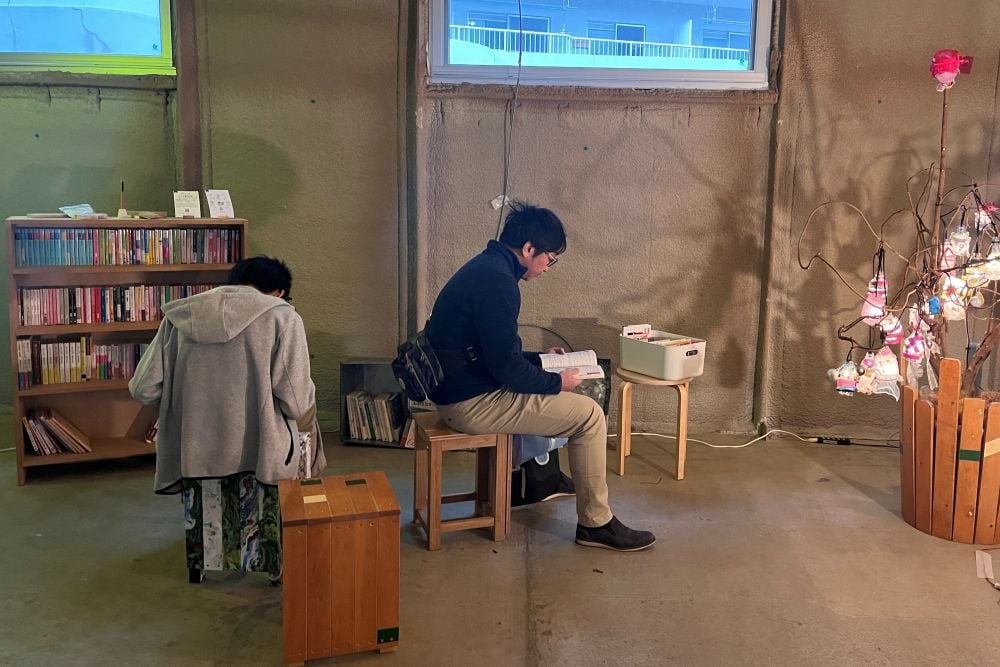

作品の明かりに照らされて「めぐる星天文庫」を楽しむ方の姿もありました

そして、イベントのメインとなったのは、4つの参加型企画です。各ワークショップをひとつずつご紹介します。

巨大クリスマスアートがアートポーチに変身!

午前中から賑わいを見せていたのは、オリジナルのアップサイクルポーチを作るワークショップです。

ポーチづくりの材料は、2024年冬に、会場近くの横浜ビジネスパーク(YBP)に展示されていた巨大なクリスマスアート。

YBPでのアート展示の様子

YBPで働く人から近隣にお住まいの方や保育園に通うお子様までたくさんの人々が参加して創ったこのアート作品を、PILEの手によって30cm程度の小さなピースに解体。当日は、参加者が自ら好きな柄を選んで、ポーチにアップサイクルしました。

「この柄は、アートのどの部分だったんだろう?」と、巨大アートの写真を見ながら探すのも楽しみのひとつでした。

ポーチにつけるタグには、好きな装飾をほどこすことが可能

元々は季節のイベントのためにつくられた装飾が、こうして手元に残るアイテムに生まれ変わる体験は、まさに「アートの循環」。自分なりの趣味や好みを考えるうちに、素材の背景や循環の考え方にも自然と意識が向く時間になっていました。

イベントを通じて、ひとつの大きな作品が60個のポーチに変身し、新たな持ち主の手に渡りました。

思い出の詰まった体育館の床材で、めぐる家具をつくろう!

横浜市内の公共建築物の古材を新たな価値へとアップサイクルする、横浜市再利用材プロジェクト「REYO(リヨー)」。今回は、実際に市内の学校で使われていた床材を使って、解体可能な“めぐる家具”(形を変えながらめぐり続けるをコンセプトにした家具)の組み立てワークショップを実施しました。

子どもたちは、初めて触るインパクトドライバーの音や動きに興味津々。安全に気を付けながら、協力してネジ締めを行いました。一方大人たちは、「義務教育を卒業して以来久しぶりにボール盤やベルトサンダーを見た!」という方も多く、図工や技術の授業を懐かしみながらモノづくりを楽しんでいました。

短い板材をひとつひとつ組み上げると、あっという間に立派なコーヒーテーブルやベンチ、椅子などが完成しました。

「バラシンピック」と考える、ごみ分別の境界線。あなたはどっちに捨てる?

暮らしの中で、誰もが避けて通ることができない、ごみの分別。ルールは知っているつもりでも、実際にごみを捨てる場面では「これはどっちの分別に入れるべき?」と困ることが多いものです。

2025年4月の横浜市による新しいプラごみ分別ルールの適用を見据え、「自分の分別の感覚、合ってるかな?」と、楽しみながら学べる体験型ブースを設けました。

用意された「分別に迷うアイテム」を燃えるごみやプラごみへ分けるクイズを通して、日ごろの分別に関するお悩み事を解消していきます。正解よりも“気づき”が重要なこのゲーム。同時に、分別の複雑さや重要性についても、遊びながら考えるきっかけが得られました。

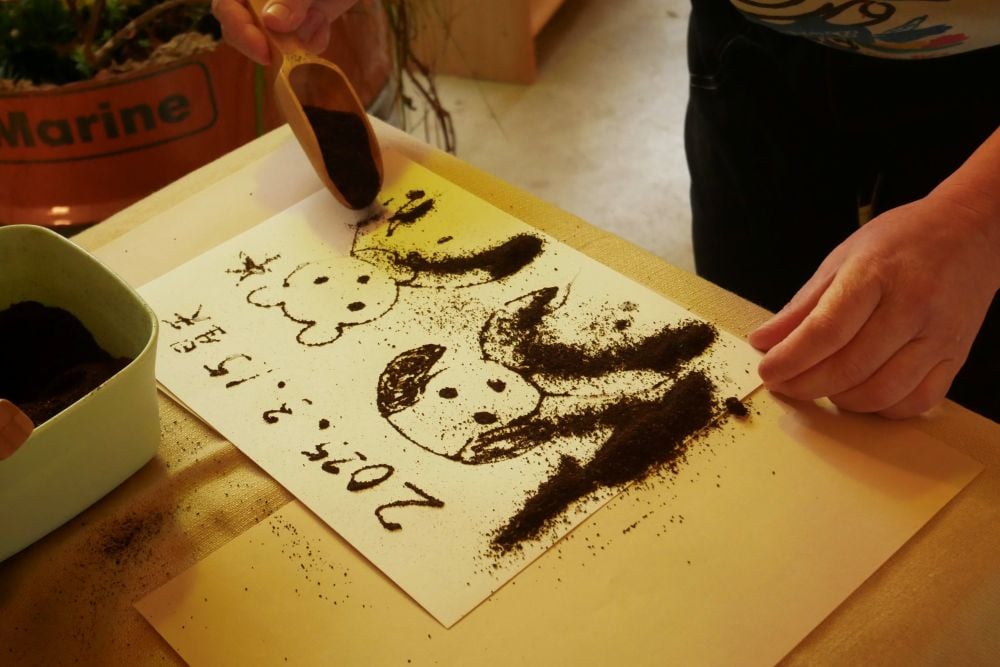

コーヒー粕とサステナブルペーパーで、ひらめきのアートを描こう!

最後に、アップサイクル素材を使ったアート体験ブースです。使用済みのコーヒー粕とサステナブルペーパーを使って、オリジナルのアートを描くこの企画は、「捨てるものから新しい価値が生まれる」ことを手を動かしながら実感できる内容です。

今回は、会場近くのタリーズコーヒー星天qlay店にご協力いただき、店舗で捨てられるはずだったコーヒー粕を用意しました。また、使用するペーパーにも、捨てられるはずだった洋服のコットンや卵の殻といった廃棄素材が練りこまれています。

参加者には親子連れが多く、「コーヒー」や「ごみ」、「循環」、「星天」など、イベントのテーマから連想されるものを発想力と想像力に任せ、思いのままに描く子どもたちの姿がみられました。

トークセッション:「プレイスメイキングとしてのブリコラージュ」

イベントのラストを飾ったのは、アートをテーマとするトークセッション「プレイスメイキングとしてのブリコラージュ 〜 循環をあそぶ都市 〜」です。

イベントを主催するPILEとハーチのメンバーに加え、多摩美術大学の教授で横浜在住の中村寛先生をゲストに迎えました。

本トークセッションの模様は、「IDEAS FOR GOOD」にてご紹介しています。ぜひご覧ください。

開催後記

本イベントは、”アート×循環”をテーマに、高架下の空きスペースに人々の新しい交流や地域の賑わいを生み出す試みでした。

普段とは違った場の使い方で人々の好奇心をくすぐり、「なんだか楽しそう」「よくわからないけど気になる」そんな”心が動く”空間が演出されました。そして、物理的な場の活用だけでなく、人と人や、人とモノとの関係性を再構築する視点がそこにあったことも、成果のひとつだったかもしれません。

Circular Yokohamaでは今後も、星天エリアが人々とクリエイティビティの交差する“めぐる場”として発展していく様子を追ってまいります。

【関連記事】【3/15】星天qlayにて「星天めぐる芸術祭 2025 〜 めぐるを、あそぶ。〜」を開催します

【関連記事】めぐる星天「本トーーク!」#4を 開催しました

【関連記事】【3/15】スペシャルトークイベント「プレイスメイキングとしてのブリコラージュ 〜 循環をあそぶ都市 〜 」を開催します

【関連記事】選んで、描いて、未来をつくろう!コーヒー粕アートで学ぶサーキュラーエコノミー

【参照記事】アート作品をアップサイクル!アート・ポーチづくりワークショップ

室井梨那(Rina Muroi)

最新記事 by 室井梨那(Rina Muroi) (全て見る)

- 横浜市がアジア初の署名都市に。アジア版「循環型都市宣言制度」がASCC2025で正式発足 - 2025年11月27日

- 横浜市、SDGs認証「Y-SDGs」2025年度の募集を10/20開始。公共調達加点や融資優遇で認証企業のESG経営を支援 - 2025年10月10日

- リサイクルをミラクルに。J&T環境に学ぶプラスチック循環の最前線 - 2025年7月2日