CSR活動はご利益である。みどりを通じて幸せを“共有”する、石井造園の地域貢献

- On 2023年8月3日

著しい産業の発展やグローバル化によって世界規模の環境汚染や経済格差が引き起こされ、その深刻さはすでに公知の事実となっています。

その解決を目指す動きとして、2015年に国連が掲げた国際目標「SDGs(持続可能な開発目標)」の認知度は日々高まりを見せており、市民・企業・行政・教育機関など、立場に関わらず多様なセクターが持続可能な社会の実現に向けて動き出しています。

そのような潮流を受けて、企業活動の分野で改めて注目が集まっているのが「CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)」の概念。経済的な利益追求のみならず、環境負荷の低減や労働格差の是正、地域コミュニティへの貢献など、企業が社会に与える影響を把握し、責任ある経済活動を行うための指標です。

特にコロナ禍からの復興を目指す近年、企業の社会的責任として、社会にもたらす悪影響を削減することにとどまらず、社会をより良く成長させていくための企業活動が求められています。

では、これからの社会にとっての良い企業とは、どんな企業でしょうか。

今回Circular Yokohamaでは、横浜市内のCSR活動の先駆けである、石井造園株式会社(以下、石井造園)の2022年度CSR報告会に参加。さらに、代表取締役・石井直樹さんを取材しました。

2004年に同社の2代目として会社を継いでから、地域貢献の取り組みを軸とするCSR活動を加速させてきた石井さん。造園業ならではのユニークな社会貢献の仕組みを整えながら、地域に暮らす人々の幸せに働きかけるその背景にはどんな想いがあるのでしょうか。

本記事では、石井造園が目指す地域貢献の形とそれによって生まれるコミュニティの未来を学びます。

地域に根ざす石井造園。CSR元年は2008年

日本国内で「CSR」という言葉が広く知られるようになった一つの契機は、1956年に経済同友会が行なったCSR決議でした。

石井造園の誕生は、そのおよそ10年後である1966年3月。観葉植物や花の鉢植えを扱うお店として、横浜市と鎌倉市にまたがる大船駅前に誕生しました。

石井造園株式会社

それから現在まで、個人宅や集合住宅、学校、そのほか多様な公共空間における造園業に従事してきました。その施工内容は多岐に渡り、お庭の設計や施工、管理はもちろんのこと、地面の舗装やブロック塀・フェンスの設置といった土木工事まで、様々な形で空間づくりを行っています。

「石井造園ではCSRという言葉こそ使っていなかったものの、創業当初から地域に根ざすことが企業理念でありました。長年の積み重ねを土台に、2005年には地域人材の雇用を推進しながら本業を通じて社会的事業に取り組む企業を認定する、『横浜型地域貢献企業』の構築と採択に携わりました」

横浜型地域貢献企業の制度確立に貢献すると同時に、同制度の認定企業として本格的にCSRに取り組み始めた石井造園。そして、企業の経営理念としてCSRを掲げた2008年が石井造園におけるCSR元年です。

「最近では、サステナビリティとかSDGsとか、企業の社会活動に関わる様々な言葉が登場しています。その中でも私は、『CSR=社会的責任』という言葉が我々の活動に対して最も腹に落ちると感じています。会社は私のものでも社員のものでもなく、社会の役に立つものとしてあるべきだという石井造園の想いがよく反映されていると思うからです」

毒にも薬にもならないお金がある。ただ漫然と使うのではなく、地域で有効活用できないか

翌年、2009年から毎年開催しているのが、CSR報告会。石井造園の顧客や地元住民を招いて行われる報告会は、地域に開かれた透明性ある企業活動の一つです。

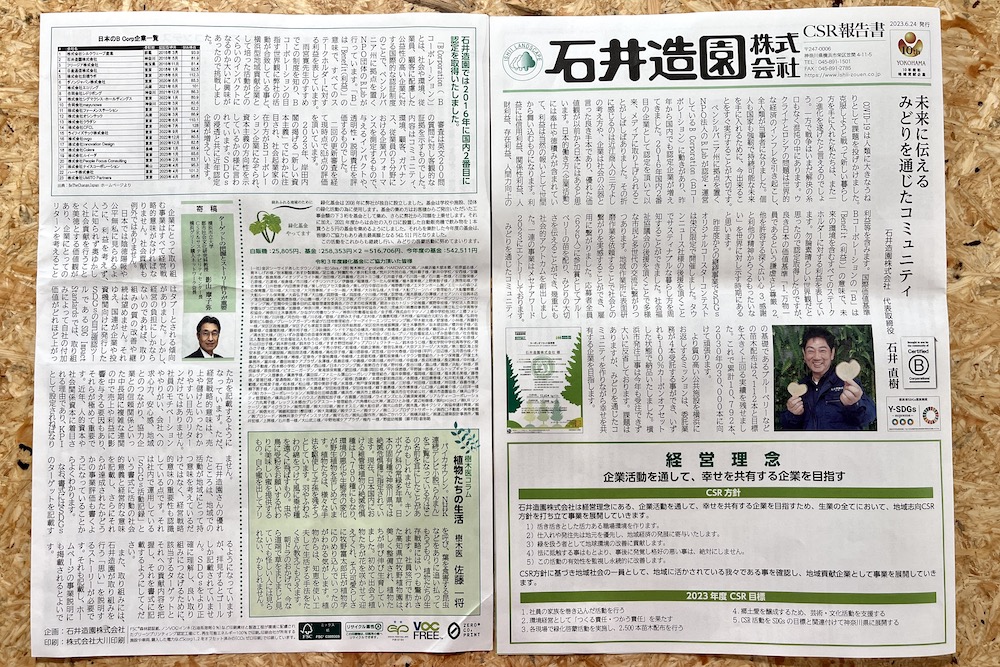

2023年6月24日に開かれた2022年度CSR報告会では、事業活動で排出するCO2のオフセットや間伐材の利活用、環境教育の推進や2000本を越えるブルーベリーの苗木配布活動など、多岐にわたるCSR活動の現状と課題の報告が行われました。

2022年度CSR報告会の様子

なかでも特にユニークな活動としてあげられるのが、「緑化基金」の取り組み。各作業現場の請求金額の下三桁と同額を、お客さまと石井造園それぞれから寄付金額として蓄えます。そして、1年ごとに貯まった金額を石井造園をとおして地域社会へ還元する取り組みです。寄付金は、近隣の学校や地域施設、団体の緑化活動に活かしています。

この取り組みの始まりは、とある現場で発生したお客さまとのやりとりに着想を得た一人の社員のアイデアだったといいます。

「240,580円で受注した工事でした。全ての作業が終わった後、お客さまから端数の金額を丸めて240,000円ぴったりの請求にするのはどうか、と相談がありました。現場を担当していた社員に確認すると、工事にかかった費用は見積もりの金額内におさまっていると言うので、それなら値引きをしても石井造園としては問題ない。お客さまの要望に応えよう。と返事をしました」

しかし、担当社員から返ってきた提案は意外なものでした。

「『お客さまも我々も譲ることができる金額ということ……。つまりこの下三桁580円は、双方にとってあってもなくても困らないお金ということです。それならば、その金額をそれぞれが出し合って地域社会のために使うようにしたらどうでしょうか』というのです。」

「これには驚きました。確かにその通りだと思ったからです。それまで便宜上キリの良い数字に調整していた施工費用の下3桁でしたが、それが実は自分たちにとってはさして重要な金額ではないから可能であった、という事実に気がついた瞬間でした」

こうして、お客さまと石井造園それぞれから580円を出し合うことで始まった緑化基金の取り組み。初年度である2008年には74の顧客とともに64,512円が集まりました。

「毎年、CSR報告会で緑化基金の寄付式を行なっています。集まった金額に応じて寄付団体と金額を選定し、直接お渡しします」

さらに、2021年度からは石井造園敷地内にある自動販売機の飲み物が1本売れるごとに5円を緑化基金の一部として寄付する取り組みも開始。

2022年度の寄付金は、200を越える個人や企業と石井造園から集まった516,706円と自動販売機の売り上げから25,805円、あわせて542,511円。2023年6月のCSR報告会にて、9つの団体の緑化活動に寄付しました。

敷地内の自動販売機には、緑化基金の取り組みを知らせるポスターが

「誰かの役に立ちたい、良いことをしたいと思って工面するお金にも大きな価値があります。しかし、毒にも薬にもならないお金があるのならば、そのお金こそただ漫然と使うのではなく、地域社会で有効活用されるべきだと考えています」

責任を果たすべき相手を身近に感じられる環境に身を置くこと

石井造園のCSR報告会において特に注目が集まるのが「公開マネジメントレビュー」。石井さんとCSR部長が壇上にあがり、社会貢献の進捗を自ら確認し、互いに評価します。

「お客さまの目の前で会社のあり方や従業員のあり方について議論する機会があるということは、見方を変えれば労使ともに反逆のチャンスがあるということでもあります。毎年どんなレビューを受けるのだろうかとドキドキしながら壇上に立つのですが、互いに誠実かつ素直な気持ちで仕事に向き合っているからこそ生まれる信頼のおかげで、この『公開マネジメントレビュー』は価値を発揮していると思います」

公開マネジメントレビューの様子

まさに長年の継続的な活動が築き上げた「信頼関係」によって支えられている、石井造園のCSR活動。

しかし、社員一人ひとりの行動変容に働きかけることは決して簡単ではありません。石井さんは、日頃から社員に向けて「見られているという意識を持とう」と伝えているのだといいます。

「『自分たちが見られている』と自覚することは窮屈であるけれど、その窮屈さから行動を変えよう、一層頑張ろう、と自らを律することが大切だと考えています。特にCSR報告会で、地域住民やお客さまが我々の話に真剣に耳を傾けてくださる姿を見ると、あれこそが石井造園の見られ方であり、我々が責任を果たすべき相手なのだ、と身が引き締まるのを感じます」

CSR報告会では、社員全員がお客さまの前に立ちます

自らを律する力。現場に出て、直接お客さまの目に触れながら作業をする造園業だからこそ求められる責任の果たし方なのかもしれません。

「見られ方を意識すると言っても、私が社長に就任した頃は『コンビニで雑誌を立ち読みするのはやめよう』とか『店先でカップラーメンをすするのはやめよう』とか、否定的な注意喚起ばかりでした。今では、『CSRに取り組む企業としてより良い行動は何かを考えよう』と、一丸となって前向きな議論ができるまでに成長したことを誇らしく思っています」

世界からも認められた石井造園のCSR活動

石井造園の堅実かつ地道な取り組みの成果は、”B Corporation(※)”の認証取得を通じて世界からも評価されています。

※B Corporation(Bコーポレーション):社会や公益のための事業を行っている企業に発行される国際的な民間認証制度。アメリカ・ペンシルベニア州に拠点を置く非営利団体B Lab™が2006年から運営しており、独自の指標であるBIAスコアを基に認証を行っている。認証企業は世界で6700社を越え、日本国内では27社が認証を取得している。(2023年6月時点)

「石井造園では2016年5月、国内で2番目にB Corporation(以下、BCorp)の認証を取得しました。審査を受ける際に答えた200の質問を通じて、我々が地域貢献として活動してきた成果と現状を客観的に測定することができました」

「ガバナンス」「従業員」「環境」「コミュニティ」「顧客」の5領域において厳正な基準をクリアする必要のある同認証制度。取得に向けて苦労した点を伺ってみると……。

「実は、我々が取得に向けて特別に取り組んだことは1枚の紙に法令遵守を宣誓することだけでした」

実際の法令遵守宣誓書

石井造園が長年取り組んできた活動の価値が世界的な基準においても認められた証です。2017年と2018年にはB Labが毎年優良企業を表彰する「Best for the World™」を連続受賞しています。

「特に、『顧客を通じた地域コミュニティへの貢献』と『安全で健康的な労働環境』の分野で高い評価を得ました。地域に密着した日常の取り組みだけでは見えづらい我々の強みを知る機会になったと感じています」

CSR報告書を作成する際に国際的に用いられる「トリプルボトムライン」の概念においても、環境・経済・社会の3つの側面が評価基準に設定されています。この3つの領域を網羅する石井造園のCSR活動は、国境を越えても負けずとも劣らない水準であることがわかります。

活動の成果は、ご利益である

このように世界からも注目を集める石井造園のCSR活動ですが、取り組みの原動力には何があるのでしょうか。

「石井造園にとってCSR活動の成果は、『ご利益』のようなものです。まるでお賽銭を投げるように、ご利益があったらいいなと願いながら日々できることに取り組んで徳を積む。何か成果があったとしても、それが神さまのご利益なのか確かめようがないこともあるでしょう。CSR活動もそれと同じことです。いつどんな形で見返りがあるかはわかりませんし、見返りなんてないかもしれません。それでも常に身を清め、地域社会に対して恥ずかしくない自分であるように努めること。それが、社会的責任を果たす者としてあるべき姿だと思っています」

自分たちの前向きな取り組みを可視化することも重要である、と石井さんは続けます。

「『環境活動や地域貢献活動に力を入れていることをあえて発信しない』という美徳もあるかもしれません。しかし私は、自分たちが良いことをしている、したいと思っている、ということは積極的にアピールして然りだと考えています。ホームページでもSNSでも、1枚のCSR報告書でも、どんな方法でも良いと思うのです。発信を続けていればどこかで誰かが見ていてくれますし、思いがけないところでご利益が、すなわち成果が現れるかもしれません。多くの人は成果が見える前にやめてしまうのですが、粛々と取り組みを続けることには意味があると確信しています」

石井さんは、これまでの活動のなかで「ご利益」を感じる瞬間が数多くあったと言います。

毎年発行するCSR報告書。大川印刷を利用し、ゼロカーボンで印刷しています

さらに、石井造園がCSR活動の理念として掲げる「ついでに、無理なく、達成感のある活動」という合言葉に込められた想いについても伺ってみました。

「地域の皆さまから日常的に寄せられる課題や困りごとは多岐に渡ります。我々の活動を持続可能なものとしながらも、可能な限り多様な要望に応えていきたい。そのために、本業のついでに時間的にも金銭的にも無理がなくできること、をするようにしています。その結果、自分たちも達成感を得られて自然とガッツポーズをしてしまうような、そんな小さな経験を積み重ねられたらいいなと思っています」

社会のため、誰かのために良いことをしようとすると、見返りを求めてはいけないのではないか、とか自分にとって利益はあるのだろうか、とかジレンマに陥ることがあるのではないでしょうか。けれども「ご利益があればいいな」とお賽銭を投げるつもりで気軽に無理なく取り組み続けることができれば、社会に良い影響を波及しながら、自分自身の人生も豊かになっていくのかもしれません。

ベストアンサーがなくてもいい。ベストクエスチョンを見極める力を磨く

このように、社員にとっても無理なくかつ自信を持って働くことができる環境づくりに取り組む石井造園。「人を育てること」の本質にも向き合っています。

しかし、ChatGPTをはじめとする高度なAIの台頭によって、これまでヒトが担ってきた仕事の多くをそれらが取って代わる未来が訪れるのでは……。

もしもそれが現実となったら、私たちにとって自己肯定感や自己効用感を保ちながら社会に居場所を見つけることは一層難しくなるように感じられます。

近隣の学校でも数多くの出張授業や講演を行なっている石井さんは、これからの社会で求められる力について、子ども達に伝えていることがあるといいます。

学生に向けて講演を行う石井さん

「自己肯定感を高めるために誰にも負けない何かを身につけましょう、という話をよく聞きますが、『誰にも負けない何か』が占める自己肯定感は3割程度にすぎない気がします。残りの7割は『他者を承認できる自分』への気づきではないでしょうか」

「周りの人のすごいところ、素敵なところに気づいてそれを認めることができる。そんな自分に気づいた時、本質的な自己肯定感が満たされると考えています。けれども、そもそも他人を認められるだけの余裕は、自分の中に誰にも負けない武器があってこそ生まれるのだと思います」

「つまりここで重要なことは、『自分の武器』は自己肯定感の3割ほどに過ぎないのだから、大した特技でなくてもいいということです。どんな小さなことでもいいから、これなら戦えると信じられることがあれば、それを元手に他者を認めることもできる。そして、他者を認められる自分に気づくと、一層自己肯定感が上がる。そんなふうにして自分を高められる人は、強いと思います」

自分の強みを見つけようとすると、「リーダーシップ」とか「コミュニケーション力」とか、何か立派な能力を証明しなければいけないように考えがちです。しかし、実際に必要なのは「笑顔」とか「ガーデニング」とか、もっと身近で簡単なことなのかもしれません。

石井さんは、これからはベストアンサーではなくベストクエスチョンを見極める力が求められるのでは、と加えます。

「これまでの学校教育では、試験や偏差値といった概念にしたがって、ベストアンサーを見つける力が評価されてきました。提示された問いに対して、いかにして正しい答えを導き出すか。それが求められるのです。しかし、社会に出てみれば自分よりも頭の良い人はたくさんいる。検索すれば、AIがなんでも教えてくれる。最適な答えを導き出してくれる存在はそこかしこにあることに気がつきます」

「では、最適な答えを引き出すためには何が必要か。『より良い問い』です。より良い質問を投げかけるから、より良い答えが返ってくる。相手が検索エンジンであってもChatGPTであっても、これからはベストクエスチョンを投げかける力こそが、課題解決能力に直結するのではないでしょうか」

学校での出張授業の様子

わからないことを尋ねるのを恥ずかしく思うこともあるけれど、それでも尋ねる勇気を大切にしているという石井さん。例えベストアンサーを持っていなくても、ベストクエスチョンを導き出すことさえできれば、自分の成長を促し、人生をより豊かにできると信じているのだそうです。

みどりを通じて、誰とでも幸せを“共有”できるコミュニティへ

CSR活動を通じて石井造園の目指す今後について伺うと、「企業活動を通して、幸せを共有する企業を目指す」という石井造園の経営理念を実現していきたい、と教えてくださいました。

「我々の企業活動の結果、地球の裏側で誰かが泣いているような循環は作りたくない。たとえ我々や近隣の人々が幸せであっても、それが誰かの不幸の上に成り立つ幸せであってはならない。だから、幸せを『共有』することに重きを置いています」

かつては「顧客及び社会から信頼される企業を目指す」が理念であったところ、2012年から2013年に渡って経営理念を刷新。それ以降、「幸せを共有する企業を目指す」ことを掲げてきました。

「ただお庭を作ったりみどりを植えたりするのではなく、コミュニティづくりに貢献できる造園でありたいと思っています。そして、みどりを通じて地域コミュニティを豊かにしよう、という想いに共感してくださる方々とのつながりを大切に、そのコミュニティを広げていきたいです。コミュニティを広げていくことこそが、幸せを共有することに他ならないと思うからです」

地域住民にブルーベリーの苗木配布を行う石井さん。石井造園によるユニークなCSR活動のひとつです

とは言うものの、都市化の進んだ横浜には集合住宅でお庭を持たない家庭も多く、公共空間としての空き地も減っています。造園がみどりを基盤とするコミュニティづくりを働きかける余地はあるのでしょうか。

「広い場所でなくても、マンションのベランダや小さな緑道、公園など、見渡せばたくさんの空間があります。また、最近では屋内緑地にも注目も集まっています。室内にみどりを取り入れることで作業効率が上がったりリラックス効果が高まったりすることがわかっており、オフィスのみならずリモートワークを行う自宅の室内にみどりを取り入れたいと考える人が増えています」

石井造園事務所内にも壁面緑化が

造園が提供するみどりの価値観も、暮らし方の変化に応じて柔軟にアップデートしていきたいと話す石井さん。

「コミュニティの主役は、地域の皆さまです。我々が勝手に地域のみどりを管理するのではなく、住民主体で『限られた空間でみどりを楽しもう』『自分たちの手で豊かな地域にしていこう』と、進んでいけるような地域コミュニティづくりを後押しする存在でありたいです」

取材に応えてくださった石井直樹さん。前向きで快活なお人柄が印象的です

取材後記

脱炭素化の潮流で緑地の必要性が見直されている昨今。「みどり」と聞くと環境分野との結びつきは容易に想像できますが、みどりの維持管理業務とコミュニティ形成の結びつきは見えづらいかもしれません。しかし社会の本質に立ち返ってみれば、経済活動とは誰もが幸せに暮らすことができる社会のために存在しているもの。どんな分野に従事していても、それは変わらないはずです。

また、石井造園が目指す、事業活動によるみどりを通じたコミュニティづくりは、環境・社会・経済の三つの軸に働きかける取り組み。まさに、組織の社会的インパクトや活動パフォーマンスを評価する「トリプルボトムライン」の考え方に合致しています。企業活動は、環境のためだけにあるのではなく、ヒトのためだけにあるのでもなく、経済的利益のためだけにあるのでもない。その全てのバランスが整ったところに、幸せが持続する社会が実現するのではないでしょうか。

近所の公園や、小さな緑地帯。そこにある木や咲く花の全てに植える人がいて、世話をする人がいるということ。当たり前ですが、顔の見える関係になって初めてその存在に気がつくことができます。

石井造園を通じたみどりの管理によって、環境が少しずつ再生され、ヒトの社会にもお金の循環が生まれ、そして幸せなご利益が波及していくかもしれない。今日も明日も変わらずそこにある植物がもたらす事業活動の可能性を強く認識する時間となりました。

取材にご協力いただきました石井造園の皆さま、ありがとうございました。

2022年度CSR報告会にて、石井造園社員の皆さまと参加者の皆さま

【参照記事】ステークホルダーとの対話会の理想モデル!石井造園CSR報告会レポ

【参照記事】CSR(社会的責任)とは・意味

【参照記事】トリプルボトムラインとは・意味

【参照サイト】石井造園株式会社 公式ホームページ

室井梨那(Rina Muroi)

最新記事 by 室井梨那(Rina Muroi) (全て見る)

- リサイクルをミラクルに。J&T環境に学ぶプラスチック循環の最前線 - 2025年7月2日

- 1506kgの衣料品を循環へ。横浜の脱炭素ライフスタイルの最前線【イベントレポート】 - 2025年6月9日

- TBS SDGsイベント「地球を笑顔にする広場2025 春」にて映画「リペアカフェ」を上映しました【イベントレポート】 - 2025年6月3日