廃棄物から未来の文化をつくる。武松商事が描く「いい循環」のデザインとは

- On 2025年10月14日

現代社会において、私たちは日々大量のモノを消費し、その結果として多くの廃棄物を生み出しています。しかし、それらがどこで、どのように処理され、未来の社会にどのような影響を与えるのかを深く考える機会は少ないかもしれません。かつて「3K」のイメージで語られることの多かった廃棄物処理業ですが、今では気候変動や資源枯渇といった地球規模の課題に直面する中で、社会を支える重要なインフラとして、その役割と価値が大きく見直されています。

横浜市中区に本社を置く武松商事株式会社(以下、武松商事)は、1952年の創業以来、廃棄物処理業界の最前線で事業を展開してきました。同社が2019年に掲げたスローガン「いい循環が生まれるその真ん中に」には、人・地域・環境をつなぐハブとなり、持続可能な社会の実現に貢献したいという強い想いが込められています。

今回Circular Yokohamaでは、同社の拠点のひとつである新磯子リサイクル工場を訪問。代表取締役の小椋真哉さん、営業部/ビジネスイノベーション部管掌取締役の岩田秀夫さん、リサイクル事業部管掌執行役員の尾崎裕司さんに、経営・営業・現場それぞれの視点から「いい循環」を生み出すための挑戦についてお話を伺いました。

変化をチャンスに。時代とともに進化を続ける武松商事のあゆみ

武松商事は横浜を拠点に、廃棄物の収集運搬・処理・リサイクル・再資源化を一貫して行う「総合リサイクル企業」です。市内外に複数の拠点を構え、関係会社である株式会社神奈川ウッドエネルギーセンター(以下、神奈川ウッドエネルギーセンター)および有限会社常陸環境と連携し、「武松グループ」として事業を行っています。

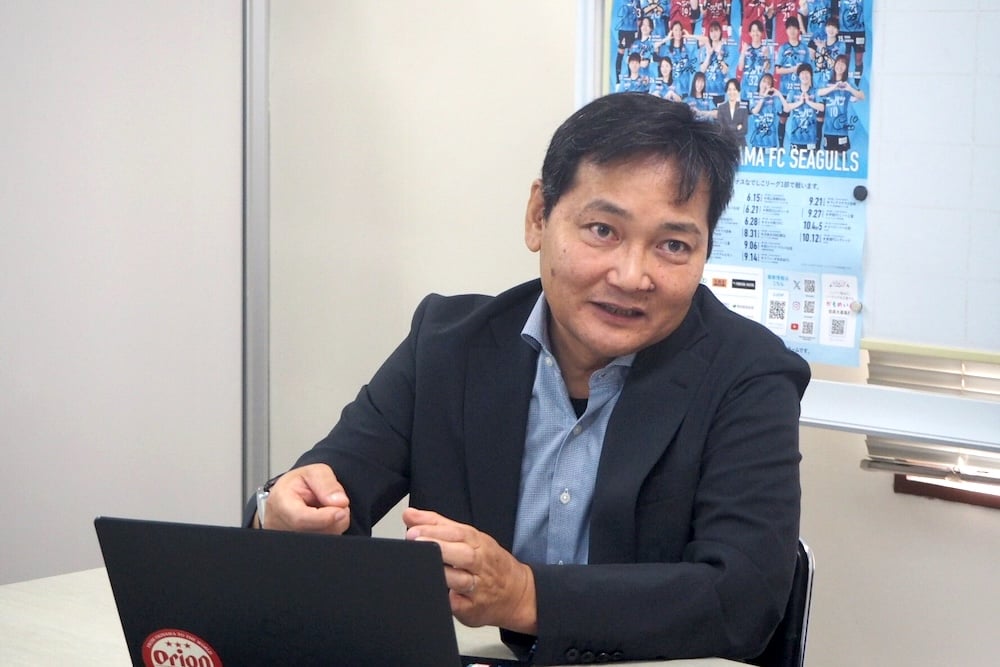

小椋さん「武松商事は、1952年に『武松商店』として開業しました。当時はさまざまな”くず”を扱う事業を行っており、たとえばメンコをつくる際、型抜き後に出る端材を古紙として回収していました。そうした取り組みを起点に、創業者が将来必要となるものを見据え、一般廃棄物や産業廃棄物を取り扱う事業へと広がっていきました」

武松商事代表取締役 小椋真哉さん

ごみの内容は、時代の変化を如実に映し出します。かつては焼却していたものも、近年では、資源として分別されるようになりました。一般廃棄物は減少傾向にあるといいますが、その一方で資源物となる廃プラスチック類の回収量は増加しているそうです。そのほかにも、法規制や社会情勢の影響を受け、廃棄物処理業界は数多くの変化に直面してきたと小椋さんは語ります。

小椋さん「30年以上この業界にいますが、家電リサイクル法(※)ができる前は冷蔵庫の入れ替えが異常なほど多かったり、地デジ化の際にはブラウン管テレビが大量に出たりと、常に変化の連続でした。廃棄物の所在地を明確にするため、マニフェスト制度(産業廃棄物の管理票、※2)が改正されたこともあり、ただ単にごみを運搬して廃棄するだけではなく、ひと手間加えてリサイクルできるものはないかと考えながら事業を行ってきました」

時代のニーズを背景に、武松商事は2004年に鳥浜古紙リサイクル工場(金沢区)を、2007年に新磯子リサイクル工場を設立。現在はそれぞれの拠点やグループ会社が持つ特長を活かしながら、金属・木材・紙・プラスチックなどの廃棄物を資源循環させる体制を築いているといいます。

※1 家電リサイクル法:一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律(出典:経済産業省)

※2 1998年にすべての産業廃棄物でマニフェストの使用が義務化され、2001年には最終処分終了報告の確認も義務付けられた。さらに2020年には特別管理産業廃棄物多量排出事業者に電子マニフェストの使用が義務化。2025年の改正(2027年施行)では、処分業者に対し、最終処分や再生に至るまでの処分方法・量・種類などの報告が求められる(出典:JWNET)

「5年先を見据える」変化への対応力

変化を余儀なくされる中、武松商事が大切にしてきたのは、「5年先を見ろ」という創業者の教えです。

尾崎さん「廃棄物は、5年後には必ず内容が変わります。それに対応していくことが重要ですね。もちろん、時代に合わせていくということは決して簡単ではなく、内容に合わせて施設も改良していく必要があります」

リサイクル事業部管掌執行役員 尾崎裕司さん

当初、武松商事の最初の処分場として設立されたというグループ会社の神奈川ウッドエネルギーセンター。木くずの処理を専門にスタートし、その後は家電製品やビン・缶など、扱う対象を広げていきました。しかし、もともと単一素材の処理を前提としていたため、混合廃棄物の処理には課題を抱えていたといいます。そこで新たに立ち上げられたのが、混合廃棄物をリサイクルしやすい状態に選別する「新磯子リサイクル工場」でした。

新磯子リサイクル工場

同工場は、産業廃棄物を受け入れ、マテリアルリサイクルおよびサーマルリサイクルの対象となる廃棄物の破砕と分別を行う中核施設です。約600坪の敷地に効率的な選別ラインを備え、横浜市内の循環拠点として重要な役割を担っています。

木くず、紙くず、金属くずなど細かく分けられた選別ライン

1時間あたり400kgもの発泡スチロールの破砕・溶融・圧縮を行っている

また、隣接するSRF磯子工場では、ペットボトルの「ボトルtoボトル」水平リサイクルを推進。使用済みペットボトルを圧縮加工することで、CO2排出量を約60%削減しています。さらに、新聞、雑誌、段ボールに加えて、家庭やオフィスから出る「ミックスペーパー(雑紙)」の回収・選別を行い、再生紙原料として循環させています。

小椋さん「再生資源としての出口がなければ、どの資源もリサイクルすることはできません。必ず出口を見つけ、その用途に合わせて機械のスペックや製品の基準、受け入れ基準や単価を決めています」

横浜での高い知名度に加え、多種多様な車両を保有し市内全域に対応できる強みを活かして、顧客からの安心と信頼を得ている同社。取引先とのやりとりを通じ、近年では顧客ニーズの変化も感じているといいます。

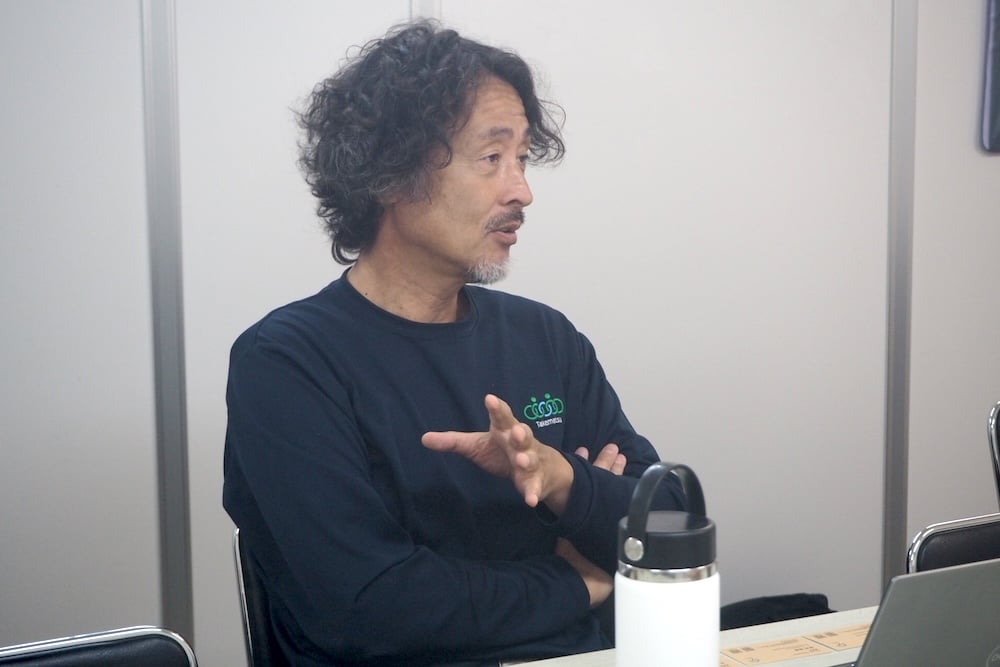

岩田さん「昔は価格重視の依頼が主流でしたが、今は『どのように処理され、資源として循環しているのか』に関心を持つお客様が増えています。こうしたニーズに応えるためには、私たちも知識と経験を深め、付加価値を提供していく必要があります」

溶解された発泡スチロール

発泡スチロールを例にとると、かつては溶融して輸出する方法が主流でしたが、いまでは国内でペレット加工を行い、資源として循環させるケースも増えているといいます。

顧客の環境意識の高まりを受け、常に新しい技術や処理施設の情報にアンテナを張っていなくてはならない厳しさもありますが、同社では県外視察や社内外での情報交換を重ね、インプットを絶やさず行っているとのこと。社会の変化を的確にとらえ、常に先を見据えて行動する姿勢を大切にしているそうです。

DXでドライバーの負担を軽減し、誰もが働きやすい会社に

また、5年先を見据えて解決すべき課題のひとつが、高齢化や人材不足、制度の改正などによる「ドライバーの負担増加」です。この課題に対し、武松商事はDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入を積極的に進めています。

岩田さん「以前はドライバーが1日200件ほどの回収を行い、すべてA4の紙に手書きで数量を記録していました。しかし今はタブレット入力によって記録を自動化し、電子マニフェストとの連動や請求書作成も自動で行えるようになっています」

営業部/ビジネスイノベーション部管掌取締役 岩田秀夫さん

これにより、ドライバーは分厚い紙のマニフェストを持ち歩く必要がなくなり、業務効率が大幅に向上しました。DXはドライバーの負担を軽減するとともに、迅速かつ正確な情報提供も可能にし、顧客満足度の向上にも貢献しているといいます。また、これを後押しするのが武松商事の「社員にとって働きやすい会社でありたい」という想いです。

小椋さん「車両の効率化は常に意識しています。夜間勤務やシフト制など一人ひとりにかかる負担も大きいので、ルート回収や細分化、待遇の改善を行うことで、少しでも負担を減らしていきたいと考えています」

家族に誇れる、地域に根ざした「いい会社」を目指して

武松商事が「いい循環」を目指す背景には、廃棄物処理業の社会的地位向上への強い想いがあります。

2014年、前社長が就任し新しい時代の会社づくりを進めた際、廃棄物処理業・リサイクル業は社会インフラでありながら、電気・ガス・通信などのインフラ事業と比べて広く認知されていない現状に課題を感じていたといいます。この状況を変え、社員がプライドを持って働ける会社にしたいという思いから、「社員が家族に誇れる会社をつくる」という社内向けスローガンを掲げました。そして2019年、循環型社会の実現に向け、より進化した成長企業となることを目指して掲げられたのが「いい循環が生まれるその真ん中に」という社外向けの企業スローガンです。

武松商事のロゴがあしらわれた大型収集運搬車両

小椋さん「単に廃棄物を処理するだけではなく、リサイクル事業や地域、社会、お客様の環境をつなぐ循環の『かなめ』になりたいという想いを込めています。ロゴマークも同様に、人と地域、環境をつなぐハブとなり、良い循環を広げていくことが私たちの使命であるという理念を込めて作成しました」

環境分野や情報セキュリティ、健康経営に関する資格取得にも積極的に取り組んでいるという同社。「同業他社と競争するのではなく、社会全体、業界に関わらず誰が見ても『いい会社だね』と認めてもらえるように」という言葉からは、社会インフラを担う企業としての強いプライドが感じられます。

同社のリユース拠点「エコクルファクトリー」外観

また、同社のスローガンを体現する象徴的な取り組みが、金沢区に設けられたリユース拠点「エコクルファクトリー」とアップサイクル工房「くるり工房」です。エコクルファクトリーでは家具や日用雑貨品、着なくなった洋服など不用品の買取りを、くるり工房ではアップサイクルワークショップやリユース素材の販売を行っています。まだ使えるものや、工夫次第で新しい価値を持つものを地域に還元したいという思いから生まれた二つの拠点は、廃棄されるはずだったものに新たな命を吹き込み、人と資源をつなぐ場として機能しています。

以前は廃棄物処理事業への市民の理解が十分に進まず、循環型社会の具体的なイメージが湧きにくいという課題があったといいますが、これらの拠点の開設によりSDGsの学習機会としても注目が集まり、来場者が増加。地域に根ざした活動としての価値が高まっただけでなく、横浜から社会全体に「もったいないを楽しむ文化」を広げる効果が生まれているといいます。

くるり工房のアイテム一例。こちらは、不要になったプラスチックカードを活用して作られている

武松グループは地域密着型企業として、独自の事業活動に留まらず、自治体や地域との連携・協働を通じた「ローカルSDGs」に取り組んでいます。地域イベントにおける「くるり工房」の出展や地域の清掃活動なども、地元企業や住民との接点を増やし、地域の絆を深める機会となっているそうです。

パートナーシップで「廃棄物ゼロ社会」へ。業界全体の課題に挑む

武松商事が直面する課題は自社内だけに留まりません。分別の精度向上や多様化する廃棄物への対応、そして業界全体の構造にも大きな課題があるといいます。

小椋さん「同じ通りを何社もの車が通り、少量ずつ異なる種類のごみを回収している現状は、ドライバー不足が叫ばれる中で非常に非効率です。また、産業廃棄物と一般廃棄物で車両を分ける必要がある規制も、ゼロカーボンの実現や循環型社会の構築が求められる今、見直しが進められつつあります」

こうした背景のもと、横浜市内の廃棄物処理業者7社が中心となり、2024年10月に「横浜市資源循環推進プラットフォーム(YRCプラットフォーム)」が発足。武松商事もこれに加盟しており、横浜市資源循環局や同業他社と連携して、現状の課題に対する提案を行っています。

武松商事が目指すのは、「廃棄物ゼロ」の社会です。

小椋さん「私たちは、廃棄物を単なるごみとしてではなく、『不要物=新しい資源の可能性』と捉え、そこから新たな価値を生み出す仕組みづくりを行っています。そのために、市民・企業・行政が一体となって取り組むプラットフォームを形成し、資源の循環にとどまらず、人や情報、さらにはアイデアや技術といった無形の価値の循環も促進していきたいと考えています。

私たちが描くのは、資源やモノの循環だけではなく、人々の意識やコミュニティも循環し、地域全体で未来を支える『いい循環』が当たり前に根づく社会です。その実現に向けて、今後も挑戦を続けてまいります」

左から伊藤康正さん(新磯子リサイクル工場 工場長)、尾崎さん、小椋さん、岩田さん

編集後記

Circular Yokohamaが運営する移動式ミュージアム「YOKOHAMA CIRCULAR DESIGN MUSEUM」にも作品を出展していただいている、アップサイクル工房「くるり工房」を運営する武松商事。今回、みなさまに事業の詳細と目指す未来像を改めてお伺いし、社会インフラを支える企業としての誇り、そして廃棄物を通して「人」と真摯に向き合うあたたかいお人柄が強く印象に残りました。

DXによる業務効率化や、業界への問題提起と改善への取り組みは、サーキュラーエコノミーの実現において、技術革新とパートナーシップの重要性を改めて示しています。また、理論だけではなく「現場の声」を重視する姿勢は、顧客だけではなく従業員から見ても「いい会社」であり続けるために欠かせない要素であると感じました。

私たちの暮らしは、今や廃棄物処理業なしでは成り立ちません。「廃棄物ゼロ」という壮大な目標に向け、市民、行政、同業他社をも巻き込みながら「いい循環」の真ん中で未来を紡ごうとする武松商事の挑戦は、一人ひとりの行動変容を促すとともに、新たなビジネスモデルや社会システムのヒントを生み出すヒントを与えてくれるでしょう。横浜から始まるこの循環の物語が、日本、そして世界中に新たな輪を広げていくことを期待せずにはいられません。

Circular Yokohamaでは今後も、横浜市内におけるサーキュラーエコノミーに関する取り組みを追ってまいります。

【参照サイト】武松商事株式会社

【参照サイト】株式会社神奈川ウッドエネルギーセンター

【参照サイト】横浜市資源循環推進プラットフォーム

【関連記事】捨てられてしまうモノを新たな姿に生まれ変わらせる「くるり工房」

【関連記事】リサイクルをミラクルに。J&T環境に学ぶプラスチック循環の最前線

【関連記事】資源と想いが循環するまちへ。春秋商事に学ぶ、地域共生とリサイクルのかたち

【関連記事】廃棄物処理を憧れの仕事へ。横浜環境保全が「想造」する、新しいカタチのやさしさ