コーヒー粕からつくるセルロースナノファイバー。横浜国大発の循環型イノベーション

- On 2020年8月7日

地球資源の枯渇が叫ばれるなか、持続可能な未来をつくるためには環境により良い素材の開発が欠かせません。そのため、世界中の企業や研究者は製造工程や廃棄後において環境負荷の少ない素材を開発しようと、研究を進めています。

環境に良い素材として世界中で注目されるもののひとつに、「セルロースナノファイバー」という素材があります。この素材は植物の細胞壁から得られる超極細の繊維であり、その優れた特性や環境負荷の少なさから、次世代のバイオナノ系素材として期待されています。

世界中の研究者らがさまざまな原料からこのセルロースナノファイバーを抽出しようと試みるなか、今年4月、横浜国立大学大学院の生物物理化学・構造生命化学の研究を行う川村研究室の研究グループが、コーヒー粕からセルロースナノファイバーを抽出することに成功したと発表しました。

今回は、川村出准教授と、研究を主導した大学院理工学府化学・生命系理工学専攻博士課程前期2年生の金井典子さんに、この研究についてのさらに詳しいお話をお聞きしました。

捨ててしまっていたコーヒー粕からセルロースナノファイバーを生成

Q:なぜセルロースナノファイバーの原料として「コーヒー粕」に注目されたのでしょうか。

川村先生:学部の3年生だった金井さんと研究テーマを決めるとき、食品廃棄物から何か素材として役に立つものが作れたら良いね、と話していたのがこの研究の始まりです。私は普段からコーヒーが好きなのですが、コーヒーを楽しんだ後にフィルターに残ったコーヒー粕を見て、これを捨てずに使えたら良いなと思っていました。

研究に使用したコーヒー粕

金井さん:私は当初コーヒー豆の脂質や糖に関する研究をしていたのですが、その中で、コーヒー粕にも豆由来のの細胞壁はほぼ壊れずに残っていることを発見しました。それで、この原料からセルロースナノファイバーが抽出できるのではないかと考えました。

セルロースナノファイバーは、植物の細胞壁を構成しているセルロースから生成可能で、みかんの皮やパイナップルの葉、サトウキビの搾りかすなど、さまざまな食品廃棄物からの抽出も世界中で試みられています。

そのようななかで、今までコーヒー粕からセルロースナノファイバーを抽出することが試まれていなかった理由の一つとして、原料のセルロース含有量の低さがありました。現在、セルロースナノファイバーの原料は製紙産業でも用いられる木材パルプが主流なのですが、木材パルプに含まれるセルロースが乾燥重量の80〜90%であるのに対して、コーヒー粕に含まれるのはわずか10%程度。しかし、国内におけるコーヒー粕の廃棄量が非常に多いことから、回収経路を確立し、たくさん集めることができれば使用可能な原料となり得ると考え、挑戦しました。

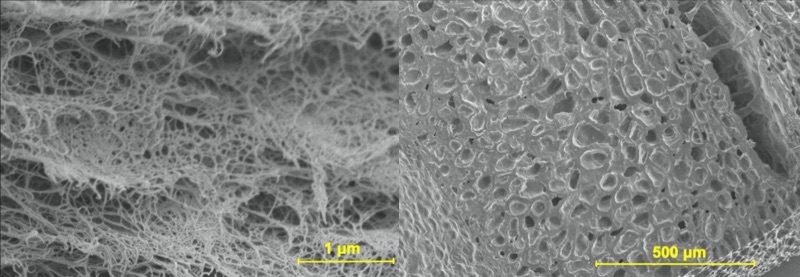

(右)コーヒー焙煎豆の細胞壁の電子顕微鏡写真 – セルロースが含まれる細胞壁のハニ

カム構造、(左)コーヒー粕セルロースナノファイバーの電子顕微鏡写真

Q:研究は具体的に、どのように進んでいったのでしょうか。

金井さん:世界中で行われているセルロースナノファイバーに関しての研究の膨大な知見や方法論を検討し、研究を進めていきました。セルロースナノファイバーは、化学的にセルロースを解け易くする処理をした後、機械で力を加え繊維をバラバラにすることで抽出します。コーヒー粕からの抽出は前例がなかったので、関係のある論文を読み、参考として木材原料の実験条件を試しながら、少しずつ試薬の量を変えるなどの工夫をして研究を行っていきました。

抽出方法には色々あるのですが、今回は東京大学の磯貝明先生が開発した、数あるセルロースナノファイバーの抽出方法の中でも汎用性の高い「TEMPO触媒酸化法」という方法を用いた結果、コーヒー粕からセルロースナノファイバーを生成し、その構造を明らかにすることに成功しました。ちなみにこの方法はバラバラにする際の機械的な力が少なくて済み、エネルギーをあまり使わないので、環境にも優しい方法です。

次世代新素材「セルロースナノファイバー」の可能性

Q:この素材は、どのような分野での実用化が行われているのでしょうか?

川村先生:このセルロースナノファイバーという素材は、鉄より5倍軽くて、5倍以上強度があるのです。植物由来なので燃やしても環境負荷が少なく、さまざまな材料と混ぜやすいという特徴があります。例えば、これを自動車の部品の中に入れると、従来の自動車のわずか5分の1程度の軽さの自動車を作ることができ、燃費が良くなることでガソリンの使用量を減らすことも期待されます。昨年開かれたモーターショーで、実際にそのような自動車が展示されていました。

また、住宅や家電などに入れると断熱性が高くなるので、外気の影響を受けにくくなり、結果エアコンの消費量を減らすことにもつながると期待されます。このような特徴から、セルロースナノファイバーは「次世代の夢のような素材」と言われるのです。

現在でも、ボールペンのインクや紙おむつ、靴のソールなど、セルロースナノファイバーを混ぜて作られている製品はたくさんあり、実用化されています。

Q:コーヒー粕から抽出されるセルロースナノファイバーならではの特徴はありますか?

川村先生:我々が行った構造解析の結果、コーヒー粕から抽出したセルロースナノファイバーは、厳密には木材由来のセルロースナノファイバーと異なる特徴もあり、これによって他の材料に混ぜた時の相性や効率の部分で違いが出てくる可能性はあります。ただし、植物細胞壁から抽出したという点において共通するので、今後木材由来のものとの違いも明らかにしつつ、コーヒー粕が原料として十分使用可能であるということを、証明していきたいと思っています。

金井さん:セルロースナノファイバーの原料がコーヒー粕だけに置き換えられるということは考えられませんが、前処理が少ない点で木材に比べるとコストを抑えられるという大きなメリットがあります。ですから、たくさんある原料の中で、コーヒー粕がその一角を担う、という立場を確立できたらと思います。

コーヒー粕を回収する方法が、実用化に向けての課題

Q:コーヒー粕から抽出したセルロースナノファイバーの実用化に向けての課題は何ですか?

川村先生:先ほどもお話ししましたが、コーヒー粕から抽出できるセルロースナノファイバーは、コーヒーの豆に含まれるセルロース含有量はせいぜい10%です。ですから、原料として使用するためには、国内で出たコーヒー粕を大量に回収することがまず必要です。これは相当難しいことのように感じるかもしれませんが、仕組みさえ整えば、十分実現可能です。例えばイギリスでは、家庭やカフェにコーヒー粕の回収のバッグが配られていて、それを定期的に回収して固形燃料として利用しているベンチャー企業があります。

具体的な取り組みとしては、コーヒーに関連する企業や自治体との連携が一番効果的だと考えています。例えば、コーヒー粕の排出が一定量のある企業やSDGsを意識した企業と協力して回収を進めるとか、地域の自治体が主体となってコーヒー粕回収の仕組みを整えるとか。はじめに企業が大きな取り組みをはじめ、コーヒー粕の持続可能な原料としての可能性を示すことで、だんだんと家庭でもコーヒー粕を集めようという動きが起こってくるのではないでしょうか。そういった良い流れを期待したいですね。

金井さん:国際コーヒー機関(ICO)によると、日本では毎年45万トン以上のコーヒーが消費されています。これはアジアの中ではトップクラスで、ヨーロッパ諸国と比べても引けを取りません。加えて日本は、カフェでの消費が多いヨーロッパと比べて、コンビニコーヒーや缶コーヒーなどが浸透しており、ユニークなコーヒー文化が発達しています。その部分をうまく活用できると、充分に可能性はあると思うのです。

川村先生:毎年これだけの量が排出されると考えると、コーヒー粕はある意味、供給が安定した原料と言えます。コーヒー粕はそのまま燃料として燃やしたり、肥料として使うなどのリサイクル方法もありますが、今回私たちが行ったことは、使い終わった資源をさらに環境付加価値の高いものへと変える、いわゆるアップサイクル。コーヒー粕から抽出したセルロースナノファイバーを使って、自動車や住宅など生み出すことができたら、環境問題のより長期的な解決に貢献できると思うのです。

編集後記

日本人の多くに愛され、日常的に消費されるコーヒー。そんなコーヒーの粕から車ができる日が来るかもしれないと思うと、本当にワクワクします。と同時に、私たちはこんなにも可能性のある資源を常にゴミとして廃棄してしまっているのだということを実感しました。

私たちの生活に必要なものを、環境に優しい方法で生み出す。コーヒー粕をはじめ、身の回りにあるさまざまなものを資源として循環させることが当たり前の世の中になるよう、改めて考えていきたいと思いました。

【参照サイト】コーヒー粕からセルロースナノファイバーを生成することに成功(プレリリース)

【参照サイト】川村研究室(生物物理化学・構造生命化学研究室)

【参照サイト】横浜国立大学、コーヒーかすからセルロースナノファイバーを生成。持続可能な生産消費へ