Circular Economy Plus School Vol.1「横浜とサーキュラーエコノミー ~海外先進事例とともに考える、循環する都市・横浜の未来~」【イベントレポート】

- On 2021年1月18日

2020年1月〜3月にわたって開講されている全12回のサーキュラーエコノミー学習プログラム「Circular Economy Plus School」。

本記事では、1月6日に行われた第1回「横浜をサーキュラーエコノミー」座学セッションの様子をご紹介します。記念すべき第1回の講師は、サーキュラーエコノミー研究家/Circular Initiative&Partners代表である安居 昭博さんと、横浜市政策局共創推進課担当係長より関口 昌幸さんです。

「Circular Economy Plus School」とは

Circular Economy Plus School(サーキュラーエコノミープラススクール)は、横浜市が掲げるビジョン「サーキュラーエコノミーplus」の実現に向けた、地域発のサーキュラーエコノミー(循環経済)学習プログラムです。環境にも人にも優しく、持続可能な循環型のまちづくりに関わりたい人々が産官学民の立場を超えて集い、学び、つながることで、地域の課題を解決し、横浜の未来をつくりだしていきます。

学習プログラムの詳細および参加申し込みは、Circular Economy Plus School 公式ページより。

登壇者紹介

▽安居 昭博(やすい・あきひろ):サーキュラーエコノミー研究家/Circular Initiative&Partners代表

1988年生まれ。Circular Initiatives&Partners代表。世界経済フォーラム Global Future Council 日本代表メンバー。オランダと日本の二国間で活動し、これまでに50を超える日系企業・自治体に向けアムステルダムで視察イベントを開催しサーキュラーエコノミーを紹介する。複数の企業へアドバイザー・外部顧問として参画。サーキュラーエコノミーを広く発信する活動が評価され「SDGs Creative Award 2019」にて特別賞受賞

▽関口 昌幸(せきぐち・よしゆき):横浜市政策局共創推進課担当係長

2012年から横浜市政策局政策支援センターにて「市民参加型の課題解決の実現」「地域経済の活性化」のためにオープンデータ活用による地域課題解決イノベーションの仕組みづくりに従事。現在は同市政策局共創推進室にて、産官学民の共創による地域課題解決拠点、リビングラボを市内各地で展開。2019年、循環型まちづくりによる公民連携イノベーションモデルとして「サーキュラーエコノミーplus」ビジョンを策定。

第一部前半:「サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?」

「これまでに、サーキュラーエコノミーに関するイベントに参加したり、本を読んだりしたことはありますか?」という安居さんの投げかけから始まったセッション。約50名のリアルタイム参加者の中には、「本で読んだことがある」という人や、「すでに事業にサーキュラーエコノミーを取り入れている」という人もいましたが、大部分の人が「サーキュラーエコノミーを学ぶのは今日が初めて」と回答しました。

これまでの世界の前提と常識の変化

産業革命が始まった1750年頃の社会では、「地球の資源には限界がなく、経済の成長は永続的である」という前提のもと、短期的な経済成長を重視した産業構造が構築されていました。

しかしそんな華々しい産業発展に相反し、私たちの住む地球の環境悪化が進み、気候変動やエネルギー資源の枯渇といった課題が地球そのものの存続に影響を及ぼすまでに深刻化しました。

そして21世紀に入ると私たちは、「地球資源には限界があること、そして永続的な経済成長は不可能である」ということに気付き始め、これまで経済成長の絶対的指標として追求してきたGDPのあり方の抜本的な見直しが求められるようになりました。

安居さん「これからの経済成長においては、短期的視点と長期的視点の両方を考慮していく必要があります。そのなかで重要になるのが、3つのP(People:人、Planet:地球、Profit:利益)のバランスです。」

そして安居さんは、これら3つのPの持続可能な状態で維持していくための新たな経済モデルがサーキュラーエコノミーであるといいます。

サーキュラーエコノミーとは

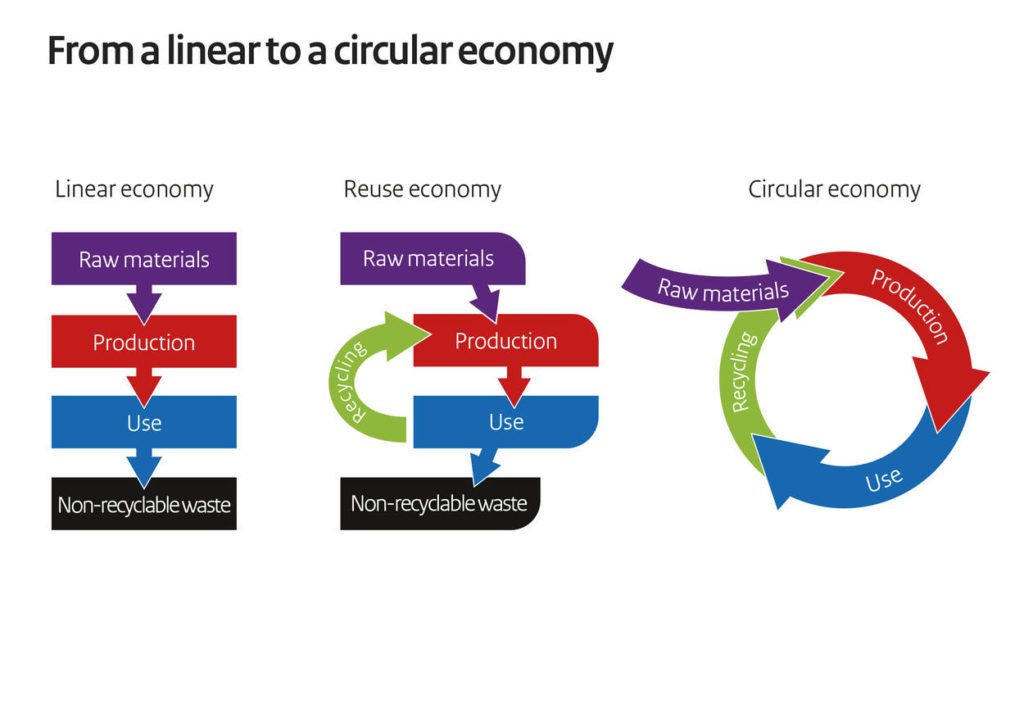

現在の経済循環の基盤となっているのは、「取って、作って、使って、捨てる」という資源のリニア(一方通行型)モデルです。一方、サーキュラー(循環型)モデルは、この「捨てる」という概念自体を捨てて、廃棄を出さず全ての資源を循環させるという構造です。

オランダ政府 From a linear to a circular economyより引用

安居さん「これまでのリニア型経済では、右肩上がりの成長を目指すのであれば、環境負荷も相関的に右肩上がりに高まっていくのが当たり前、というのが共通認識でした。しかしサーキュラー型経済では、無理のない経済の成長は維持しながらも、環境負荷は右肩下がりにしていこう、という新しい概念を取り入れています。」

果たして、そのようなことが可能なのでしょうか?安居さんは、その実現のためには「経済成長と環境負荷のデカップリング」が不可欠であると続けます。

安居さん「経済の成長と環境負荷の増幅を分けて考える必要があります。例えばモノづくりにおいては、これまで捨てられてきた廃棄物を新たな製品に生まれ変わらせたり、再び資源として利用したりすることで、モノを作り続けながら一次資源の使用を減らすことが可能です。こうすることで、右肩上がりだった環境負荷を相対的に抑えていくことができるでしょう。」

これまで、経済成長と環境負荷は相関的関係にあるとともに、因果関係を持って推移していると見なされてきました。これからはその相互関係を切り離して考える、つまり「デカップリング」してみるという視点が重要なのですね。

大量生産・大量消費型からサーキュラーエコノミー型へ

これまでの製品製造、販売モデルでは、企業は技術的な可否を問わず、半永久的に使用可能な高耐久の製品を製造することに後ろ向きでした。なぜなら、製品の耐久性が高まれば高まるほど、新しい製品が売れなくなってしまうからです。

そのため、多くの製品は故障や劣化によって使用できなくなると修理ではなく廃棄の道を辿ります。すると消費者は廃棄された製品に変わる新たな製品を購入するため、企業に利益がもたらされます。これが従来の経済の仕組みでした。

しかしながら、この仕組みでは廃棄物が増える一方で、リニア型モデルの「捨てる」の概念を取り払うことができません。そこで、欧州委員会では2020年3月11日に「New Circular Economy Action Plan(新循環型経済行動計画)」を策定し、消費者の権利を強化するため「Right to Repair(製品を修理をする権利)」を定めました。

では、消費者の「修理をする権利」とはなんでしょうか。

安居さん「消費者が、製品の修理や耐久性に関する情報へアクセスできるよう、それを権利として認めるというものです。これにより各企業は、製品設計の段階から故障時や劣化時に修理が可能なデザインを予め組み込んでおく必要があります。この『Right to Repair』確保の必要性は、より高耐久で長期間使用可能な製品を製造するための企業努力を促すことにつながります。」

イベントの様子

「Right to Repair」の考え方に基づいた消費者の権利を求める活動は、これまでにも米国や欧州を中心に行われていましたが、「New Circular Economy Action Plan(新循環型経済行動計画)」において政策の一部として改めてその権利が 強化されたことは、サーキュラーエコノミーへの移行において大きな一歩と言えるのではないでしょうか。

製品の販売からPaaS(サービスとしての製品)へ

サーキュラーエコノミーは、これまでの大量生産と大量消費が促進してきた経済のモデルとは全く異なる新たな経済モデルであることがわかりました。今後は、製品の製造段階から、解体や修理がしやすい設計をするといったサーキュラーデザインの考え方がより重要になることが予測されます。

それに加え、製品の提供形態にもサーキュラーエコノミーに合わせた新たなモデルが登場しています。それが、「サブスクリプションサービス」や「リース」をはじめとする「PaaS(Product as a Service:サービスとしての製品)」で、製品を販売するのではなくレンタルし、製品の利用後は回収するという販売モデルです。

従来の、製品が壊れたら廃棄するというリニア(直線)型のモデルでは、製品の耐久性を高めると、新しい製品が売れなくなるというジレンマが発生していました。そこで「PaaS」では、製品の所有権は企業(サービスの提供者)が持ち続け、消費者は製品を所有するのではなく使用する権利へ料金を支払うようにします。そうすることで、製品の耐久性や持久性を高めれば高めるほど同じ製品をより長く、より多くの人に使ってもらうことができ、ビジネスとしての収益性もより高まるのです。

また、サブスクリプションサービスについては、横浜初、メガネの田中によるメガネのサブスクリプションサービス「NINAL」の記事でも解説しています。

安居さんは、PaaSモデルのサービスとしてオランダのアパレルブランドを例にあげました。

安居さん「オランダに拠点を置くMUD Jeansは、ジーンズのサブスクリプションサービスを展開しています。私もサービスを利用しており、環境に配慮したオーガニックやリサイクルのコットンを使用したジーンズを月額料金を払って借りています。消費者から返却されるジーンズもリサイクルに回すことで廃棄物を出さない、まさに先進的なサーキュラービジネスモデルです。」

リジェネラティブ(再生)とは

環境省を中心に日本国内でも推進されてきた、「3R」(Reuse:リユース、Reduce:リデュース、Recycle:リサイクル)の概念はすでに社会に広く浸透しています。横浜市でも、ヨコハマ3R夢プランを基盤に、取り組みを行っています。

これからのサーキュラーエコノミーモデルでは、従来の3Rに加えもう一つのR、「Regenerative(リジェネラティブ):再生」の概念がカギになるといいます。

リジェネレーション(再生)とは、

「再生的」「繰り返し生み出す」といった意味を持つ言葉。気候変動やサステナビリティに意識を向ける人々の間で、地球規模の社会課題を解決するための新しい概念として注目されている。地球環境の持続可能性だけを追求するのではなく、地球環境を再生しながら、生態系全体を繁栄させていく考え方を指す。

──IDEAS FOR GOOD 「リジェネレーションとは・意味」より引用

つまり、人間中心の経済発展だけではなく、地球環境全体の維持・持続にも目を向けながら、人と自然のつながりを再生していくという視点です。

限りある地球資源とそれを取り囲む環境にも目を向けよう、というリジェネレーションの考え方は、「地球資源には限界があり、永続的な経済成長は不可能である」というサーキュラーエコノミーの原則に基づいた重要な要素の一つですね。

第一部後半:「横浜市がサーキュラーエコノミーに取り組むべき理由」

安居さんによるサーキュラーエコノミーの概論に続き、横浜市の関口さんからは「なぜ横浜でサーキュラーエコノミーに取り組むのか」について、横浜の地域に引き付けて、その歴史と具体的な取り組みが紹介されました。

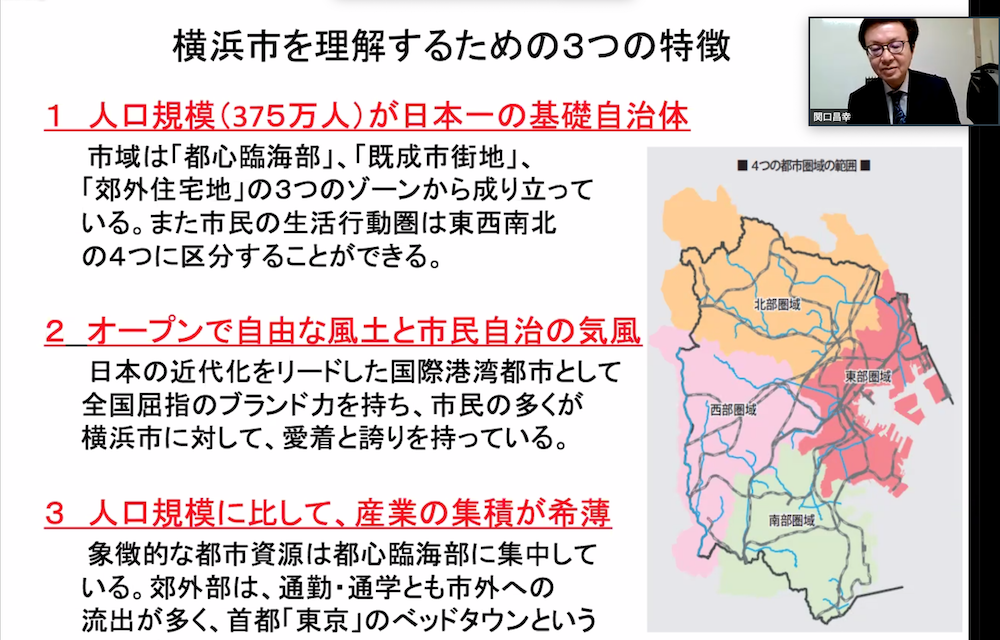

日本最大規模の政令市横浜の特徴

関口さん「375万人という日本一の人口規模を誇る横浜で、都市の構造から変革が求められるサーキュラーエコノミーに取り組むことには大きな意味があります。」

横浜は元々、港を中心に発展してきた地域です。「横浜」と聞くと多くの方がイメージするみなとみらい21地区を含む都心臨海部には、産業資源や観光資源が集中しています。では、それ以外の地域、つまり多くの人々が暮らす住宅街、市街地と呼ばれるエリアにはどのような特徴があるのでしょうか。

関口さん「横浜を東西南北4つの県域に分けると、それぞれが80万から110万人という人口を抱えています。つまり、人口規模から見れば、横浜は4つの政令市の集合体とも言える巨大な都市なのです。また、それぞれ県域ごとに産業のあり方や文化・経済、人々の暮らしが完結していることも特徴の一つと言えるでしょう。」

イベントの様子

「サーキュラーエコノミーPlus」とは

横浜市は、サーキュラーエコノミーの推進において、独自のビジョン「サーキュラーエコノミーplus」を掲げています。

”plus”は「ひと」を意味しており、先に挙げた3つのP(People、Planet、Profit)の視点を持って、より包摂的で誰しもに恩恵が行きわたる形で経済モデルの移行を進めることを目指しています。そして、サーキュラーエコノミーへの移行を通じて、地域全体のウェルビーイング(幸福)を実現することが目標です。

このビジョンは「ローカル・フォー・ローカル」「サステナブルデベロップメント」「ヘルスプロモーション」「パラレルキャリア」という4つを主な活動領域として定めていて、公民連携によるオープンイノベーションにより持続可能な循環型のまちづくりを推進しています。

21世紀の横浜が地域として抱える課題

横浜市では、2025年には65歳以上の高齢者人口が約100万人となることが予想されており、これまで長い間増加の一途を辿ってきた市内の人口も、2019年を境に緩やかに減少を始めています。さらに世帯の単身化も進み、高齢者世代にとどまらず、より若い世代の晩婚化・未婚化による単身世帯の増加も見られるといいます。

関口さん「かつての、子ども・若者中心社会から、高齢者中心社会へと急速に移行しているのが横浜の実情です。さらに、東京への人口流入の傾向も顕著です。学生や働き盛り世代の多くが、学校や仕事の拠点を東京をはじめとする横浜市外に持っているため、地域の働き手が不足しているのです。」

そして、深刻化する気候変動による自然災害の頻発・甚大化の影響も、横浜の人々の暮らしを揺るがす要因になりつつあるといいます。地球温暖化の影響から台風が年々大型化している上、首都圏を直撃する回数も増え、それによる風災害のリスクも高まっており、災害が日常化しています。

これらの課題は複雑に絡み合っており、このまま対策せずにいると、横浜の持続可能な都市構造が失われると推定されています。

関口さん「高齢化が進んでいけば、医療福祉分野への投資が必要になります。しかしながら、若者人口の減少と市外流出によって市税収入は減少していくと見られます。人口比率と市税収入の変化を見ると、近い将来自治体が破綻する可能性もあり、これは横浜にとって差し迫った危機なのです。」

コロナ危機と横浜市の対応

関口さん「地域の持続可能性の確保に大きな課題を抱えている横浜市に、このコロナ危機が追い討ちをかけています。」

新型コロナウイルスの流行により、自宅にひきこもり社会的孤立を一層深め、心身の体調を崩す単身高齢者が増えています。その背景には、リアルなイベントや会合の度重なる中止によって、地域コミュニティやボランティア団体が機能不全に陥っているという問題があります。そして、医療福祉を含む生活に欠かせないサービス産業も深刻な経済的打撃を受けており、地域の持続可能性に大きな影響を与えています。

関口さん「このコロナ危機を乗り越えるとともに、横浜が抱えている地域課題を解決できるような対策が求められています。東京から自立した社会・経済圏を確立し、最先端のテクノロジーやデータ活用にも力を入れて、横浜固有の環境を創造する。すなわち、『サーキュラーエコノミーplus』の展開を通じて、横浜ならではの持続可能な地域を創りあげていこうと、横浜市は今まさに動き出しています。」

第二部:アムステルダムとの比較から考える、横浜「サーキュラーエコノミーplus」の価値

第二部では、安居さんと関口さんを中心に、モデレーターであるCircular Yokohama編集部の加藤佑を含めたパネルディスカッションが行われました。サーキュラーエコノミー発祥の地として知られるオランダ・アムステルダムと、横浜にはどのような共通点があるのでしょうか。

加藤「なぜアムステルダムは、サーキュラーエコノミーでここまで世界の注目を集める都市になったのでしょうか。」

安居さん「商人の町として栄えてきたオランダの歴史が、それを語る上で欠かせないヒントだと考えています。オランダは世界で初めての株式会社である『東インド会社』を作り出したことや、世界で初めてプロテスタントとしてスペインから独立したことなど、他の国が経験したことのない歴史を辿りながら発展してきたという自負があり、現代のオランダ人にもそのスピリットが根付いているからではないでしょうか。『最も合理的に、現在抱えている社会課題をどのように解決できるか』と考えたときに、サーキュラーエコノミーという新しい概念を前向きに受け入れ、市民が積極的にまちづくりに参画していることが、理由として大きいのではないでしょうか。」

加藤「一方の横浜も、オランダと同じように市民が少しづつ街を切り開いてきた商人のまちです。開港に際しても、ペリー来航というある種の外圧を受け入れることでまちを開いてきたという背景もありますよね。」

関口さん「その点は、共通点ですね。特に市民の力、自治と参画によってボトムアップ式に築きあげられたまちであるという共通点は見逃せません。さらに、アムステルダムと横浜の東部の県域は、大体同じくらいの人口規模であることや、横浜が日本で初めて資本主義が生まれた都市であるということも注目すべき点です。」

パネルディスカッションの様子(右上から時計回りに 関口さん、加藤、安居さん)

加藤「アムステルダムでは、官民の距離が近いということをよく聞きます。この点についてはどうですか。」

安居さん「私も普段からアムステルダム市の行政の方々とお話をよくしますが、その中で気づいたことは、行政の方々が自分たちの行政としての強みと弱みを的確に理解されているということです。例えば、規制の改革を行うことは行政にしかできないことですが、一方でビジネスモデルを一から作ることやその経済効果を高めていくことは、行政より民間に任せた方がうまくいくことを理解していらっしゃいます。そこで、補助金やインセンティブをつけることで積極的に民間の動きを促しており、その中で官民連携を結びつけ、両者のコミュニケーションを円滑にするための組織もいくつか存在し三者の協働によって官民連携が進んでいます。」

関口さん「横浜にもかつて、市民参加や市民協働が盛り上がった時代がありました。現在では、各自治体が市民参加や市民共同という言葉を当たり前に使っていますが、横浜では21世紀に入って、私の所属する共創推進室がいち早く民間企業との連携窓口を作りました。それから、行政の役割と民間の役割をはっきりさせ、横浜市の課題をみんなで解決しようと動き出しています。官民の連携という文脈では、日本国内で屈指の先進的な仕組みを持っているのが横浜であると感じています。」

加藤「特に、横浜のリビングラボの活動は、まさにその仕組みの代表ですね。」

関口さん「ヨーロッパではすでに広く普及しているリビングラボの概念ですが、実は日本に入ってきてからはまだ2年くらいしか経っていません。その名の通り、『生活する実験の場=Living Lab』として、生活に根差した新しいテクノロジーや製品・サービスを生み出すため、横浜のリビングラボでは、大学や企業が中心となって、町内会や自治体、行政がそこに参画する形で広がっています。」

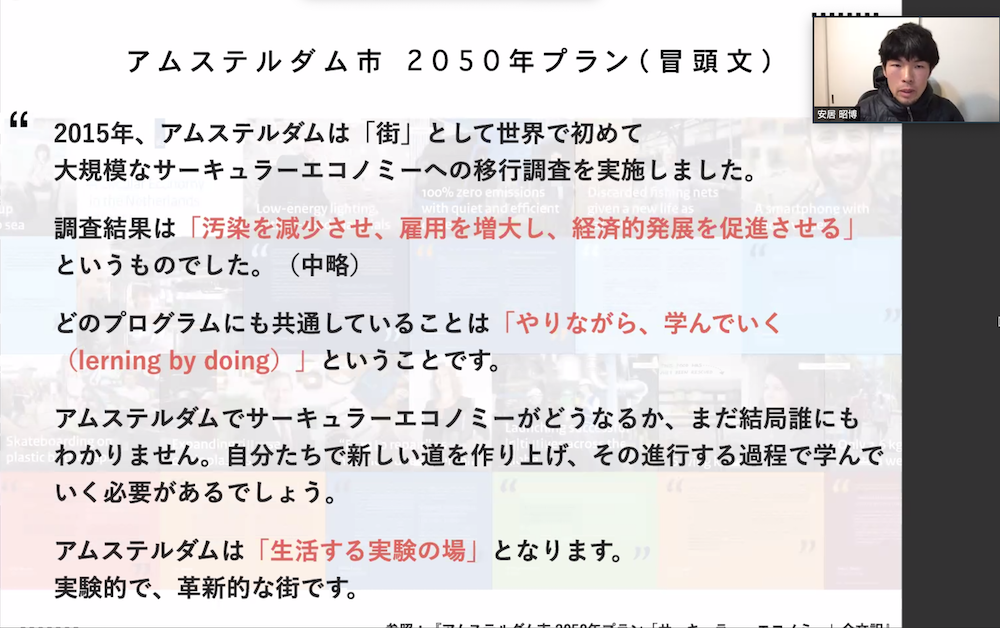

安居さん「オランダ、アムステルダムにもリビングラボが存在しています。特にアムステルダム市では、行政自身が『サーキュラーエコノミーを実装するために都市ごとリビングラボになる』と宣言しています。」

加藤「サーキュラーエコノミーは1人では実現できません。そこで、リビングラボがその中心となって具体的なプロジェクトが進んでいく、という流れはアムステルダムも横浜も同じですね。」

安居さん「また、都市の構造だけではなく、アムステルダム市の取り組むサーキュラーエコノミーと横浜市のサーキュラーエコノミーplusにも多くの共通点があります。例えば、今では国も行政も民間企業も、短期的な経済成長を追い求めることに限界を感じています。人々が本当に幸せなのか、そして地球環境の持続性が確保されているのか、疑問を感じているのです。そこで、『経済成長を人々の幸福追求のバランスをとる』という表現は便利ですが、突き詰めるとその二つは相互依存の関係にあるのではと思っています。3つのPのバランスを考えるとき、どれか一つを重視するのではなく、それぞれが相互依存することでそれらは保たれるのではないかと思うようになりました。」

加藤「この3つPのバランスを相互依存によって確保していくという考え方は、本学習プログラムの第11回で取り上げる『ドーナッツ経済』の考え方につながりますね。」

安居さん「社会の安定性が確保でき、かつ環境負荷の限界を超過しない範囲で経済を維持しながら人々の幸福を追求していこうというのがドーナッツ経済の基本的な考え方です。アムステルダム市もこの視点を政策に取り入れており、サーキュラーエコノミーと並行して重要視されています。」

加藤「環境資源の範囲内にとどまるだけではなく、その中で社会的な公正も目指すドーナッツ経済の考え方は、アムステルダムではサーキュラーエコノミーに『ひと』の視点も加えるという視点から受け入れられたという経緯がありますが、横浜ではすでにサーキュラーエコノミーplusに『ひと』の視点を取り入れていますよね。」

関口さん「はい。実は1970年代、日本の高度経済成長期にも、環境危機への配慮として政策に『持続可能な日本』という視点を取り入れたことがありました。しかし、昨今のドーナッツ経済学の考え方は、かつての取り組みとは大きく異なっていると考えています。例えばサーキュラーエコノミーには、地域循環をはじめとする自給自足の仕組みが欠かせないのですが、『自給自足』と聞くと、かつての農耕社会の生活に逆戻りしてしまうとか、生活に我慢を強いられるのではないか、と思ってしまう傾向があるように思います。ですから、『サーキュラーエコノミーへの移行』と言われても、最先端という感じがしないのです。しかし、実際私たちが進もうとしている道は技術を捨てて自然に帰ろうという方向ではなく、むしろ最先端のテクノロジーやDXを積極的に活用していく方向であるということは自覚しておきたいところです。」

加藤「その通りですね。またそれに関して横浜は、1970年代の高度成長期から人口が増え続けるなかで深刻化した廃棄物の問題に、リサイクルをはじめとする環境技術や分別の徹底といった市民の努力によって対抗し、人口の増加に相反して廃棄物の量を減らしてきたという歴史もありますね。」

関口さん「サーキュラーエコノミーの推進は、あくまでも私たちにとっての幸せを一層追求していくという流れですから、我々は欲望を捨てるのではなく、むしろそれを開放していく方向に進んでいきたいと思っています。そんなとき、大きな鍵を握るのが最新のテクノロジーの活用なのではないでしょうか。」

加藤「テクノロジー、すなわちDXとサーキュラーエコノミーの関連については、本プログラムの第10回のテーマにもなっています。このプログラムを通じて、学びを深めていきましょう。」

編集後記

本記事でご紹介したイベントの完全版は、アーカイブ動画としてもご覧いただけます。ご興味のある方は、ぜひチケットをお求めの上ご視聴ください。

そして、「横浜とサーキュラーエコノミー」に続く第2回のテーマは「食とサーキュラーエコノミー」です。

横浜市内で「食」の地域循環に取り組んでいる方をゲストにお呼びし、横浜ならではの食のサーキュラーエコノミー、地産地消・食を通じた循環型コミュニティの作り方について学んでいきます。

次回のイベントレポートもお楽しみに!

【第1回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.1「横浜とサーキュラーエコノミー」~海外先進事例とともに考える、循環する都市・横浜の未来~

【第2回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.2「食のサーキュラーエコノミー」~都市で食の地産地消・循環型農業をどう実現する?~

【第3回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.3「再エネとサーキュラーエコノミー ~エネルギーの地産地消から始まる循環型のまちづくり~」

【第4回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.4「サーキュラーエコノミーとまちづくり ~地域に循環をもたらすコミュニティと空間をどうデザインする?~ 」

【第5回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.5 「ウェルビーイングとサーキュラーエコノミー ~ヘルスケアの視点から考える、地域を幸せにする循環経済とは~」

【第6回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.6 「サーキュラーエコノミー時代の新しい働き方~循環を支えるインクルーシブな雇用とパラレルキャリア~」

【第7回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.7 「プラスチックのサーキュラーエコノミー~プラは悪者?循環型社会におけるプラスチックとの付き合い方~」

【第8回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.8 「ファッションとサーキュラエコノミー~横浜で循環型のファッションをどう実現する?~」

【第9回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.9 「サーキュラーエコノミーとスタートアップ~横浜発の循環型イノベーションをどう起こす?~」

【第10回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.10 「サーキュラーエコノミーとデジタル・トランスフォーメーション~循環を加速させるテクノロジーの未来~」

【第11回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.11 「ドーナツ経済学で考えるサーキュラーエコノミーplusの価値~アムステルダムのドーナツ都市戦略に学ぶ〜」

【第12回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.12 「公民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション ~オープンデータとリビングラボによる共創型の課題解決~」

【関連記事】【特別対談・前編】横浜の「サーキュラーエコノミーPLUS」が描く、持続可能な都市の未来

【関連記事】【特別対談・中編】横浜の「サーキュラーエコノミーPLUS」が描く、持続可能な都市の未来

【関連記事】【特別対談・後編】横浜の「サーキュラーエコノミーPLUS」が描く、持続可能な都市の未来

【関連記事】サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは・意味

【参照記事】From a linear to a circular economy

【参照記事】Circular Economy Action Plan

【参照記事】欧州委員会が新たな「Circular Economy Action Plan(循環型経済行動計画)」を公表

【参照記事】リジェネレーションとは・意味

【参照記事】横浜市一般廃棄物処理基本計画 スリム ~ ヨコハマ3R夢プラン ~

【参照記事】サーキュラーエコノミーを加速させるビジネスモデル「PaaS(製品のサービス化)」とは?

【参照サイト】The Repair Association

【参照サイト】Right to Repair Europe