Circular Economy Plus School Vol.12 公民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション ~オープンデータとリビングラボによる共創型の課題解決~【イベントレポート】

- On 2021年5月31日

2020年1月〜3月にわたって開講された全12回のサーキュラーエコノミー学習プログラム「Circular Economy Plus School」。

本記事では、3月24日に行われた第12回「公民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション」座学セッションの様子をダイジェストにてご紹介します。

「Circular Economy Plus School」とは

Circular Economy Plus School(サーキュラーエコノミープラススクール)は、横浜市が掲げるビジョン「サーキュラーエコノミーplus」の実現に向けた、地域発のサーキュラーエコノミー(循環経済)学習プログラムです。環境にも人にも優しく、持続可能な循環型のまちづくりに関わりたい人々が産官学民の立場を超えて集い、学び、つながることで、地域の課題を解決し、横浜の未来をつくりだしていきます。

学習プログラムの詳細は、Circular Economy Plus School 公式ページより。

第1部:講義セッション

スピーカー紹介

▽大澤幸生(おおさわ・ゆきお):東京大学工学系研究科教授

1995年に東京大学工学研究科で工学博士を取得後、大阪大学助手、筑波大学助教授などを経て東京大学工学系研究科教授。知能情報学とデザイン学、認知科学の境界にあるチャンス発見学およびデータ市場設計学を自ら創始し国際会議や産学ワークショップ等も開催し、2019年には人工知能学会の全国大会をプログラム委員長として初めて国際化した。2020年からは独自のシミュレーションからStay with Your Communityという生活スタイルがコロナ禍においても自粛解除戦略としてのワクチン接種戦略としても有効であることを示して西村経済再生大臣から国民に伝えられ、横浜市のハマトークでの対談、NHKスペシャルなどの報道でも繰り返し伝えられている。

▽加藤佑(かとう・ゆう):Circular Yokohama / IDEAS FOR GOOD編集部

1985年生まれ。東京大学卒業後、リクルートエージェントを経て、サステナビリティ専門メディアの立上に従事。2015年12月に Harch Inc. を創業。翌年12月、世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」を創刊。現在はサーキュラーエコノミー専門メディア「Circular Economy Hub」、横浜市で「Circular Yokohama」など複数の事業を展開。英国CMI認定サステナビリティ(CSR)プラクティショナー資格保持者。

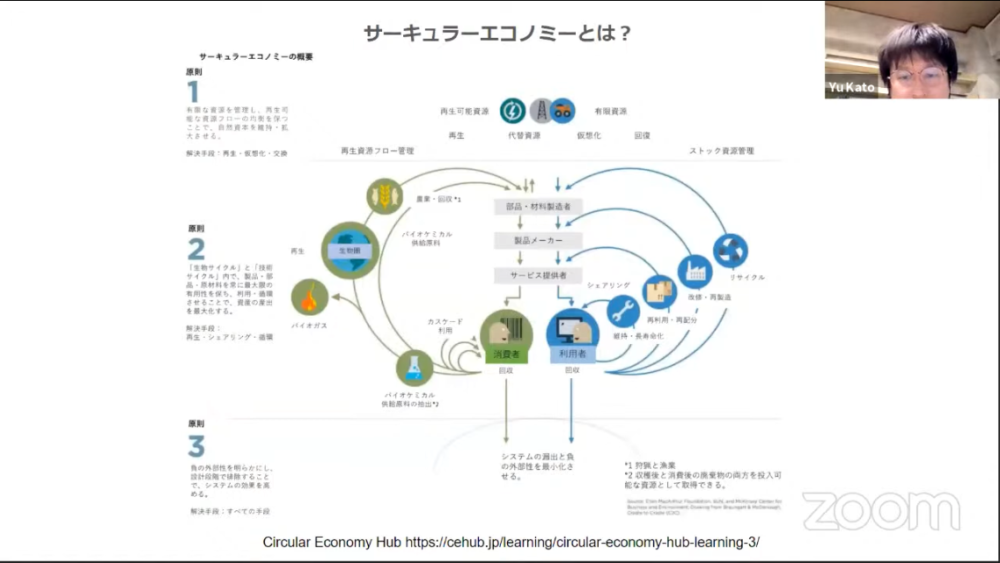

「Circular Economy Plus School 振り返り」

本イベント全12回を締めくくる最終回となる今回。まず初めに、Circular Yokohama編集部の加藤佑による、これまでの振り返りとして第1回〜第11回までの講義内容の復習が行われました。

各回の内容は、イベントレポートとして、本サイト内でご紹介しています。ぜひご覧ください。

「イノベーションを創出する『データジャケット』」

続いて、東京大学工学系研究科教授 大澤幸生さんによる講義です。

大澤さんは、コロナ禍における感染対策と自粛解除戦略として、「Stay with Your Community」という生活スタイルを提唱し、西村経済再生担当大臣らとともに国民への呼びかけを強化しています。

今回は、大澤さんの研究テーマの一つ「データ活用」について、コロナ禍からの学びも合わせてお話いただきました。サーキュラーエコノミーの実現に向けて、多種多様なデータはどのように活用されるべきなのでしょうか。

大澤さんのお取り組みの特徴は、「データジャケット」と呼ばれる手法を用いたデータ活用を推進している点です。

大澤さん「データジャケットとはその名の通り、データの『上着』です。データの中身を公開することなく、そのデータの特徴やどういった価値があるのかといった情報だけを記述する方法です。」

例えばCDショップに並ぶCDは、中身の音源こそ公開されていないものの、ディスクジャケット上に様々な情報(データ)を記載することで、中身がどれだけ魅力的なのかをアピールし、消費者にCDを購入してもらえるよう工夫がなされています。

大澤さん「CDを売る立場に立つと、音源にこそ製品の価値がありますから、購入前に音源の全てを公開することはしたくありません。CDショップにかかわらず、一般の企業やビジネスにおいても、価値あるデータをそう簡単にはオープンにできません。とはいえ、データが非公開のまま活用されなければデータは本来の価値を発揮できません。ですから、まずはデータのジャケットだけを公開・共有できるようにし、価値あるデータが然るべき場所で適切に活用される仕組みが必要なのです。」

また、データの価値を最大化する秘訣は、人と人とのつながりにある、と大澤さんは言います。人と人のつながりが欠かせないという点は、サーキュラーエコノミーを軸とした循環型社会との共通点でもあります。

大澤さん「データを取引する際には、そこに信頼関係があるかどうかが大切です。重要かつ貴重なデータが安易に出回ったり流出したりしないために、データの受け取り手はどのような目的でデータを使用するのかを明確にする必要があります。それによって信頼を獲得し、欲しいデータが得られるのです。つまり、誰でもいつでもデータを使うことができるわけではなく、信頼があって目的や受け取り手が分かっているからこそデータは開示されるということです。」

実際に、自治体とのやりとりの中で信頼がデータの有効活用を可能にした経験もあるそうです。

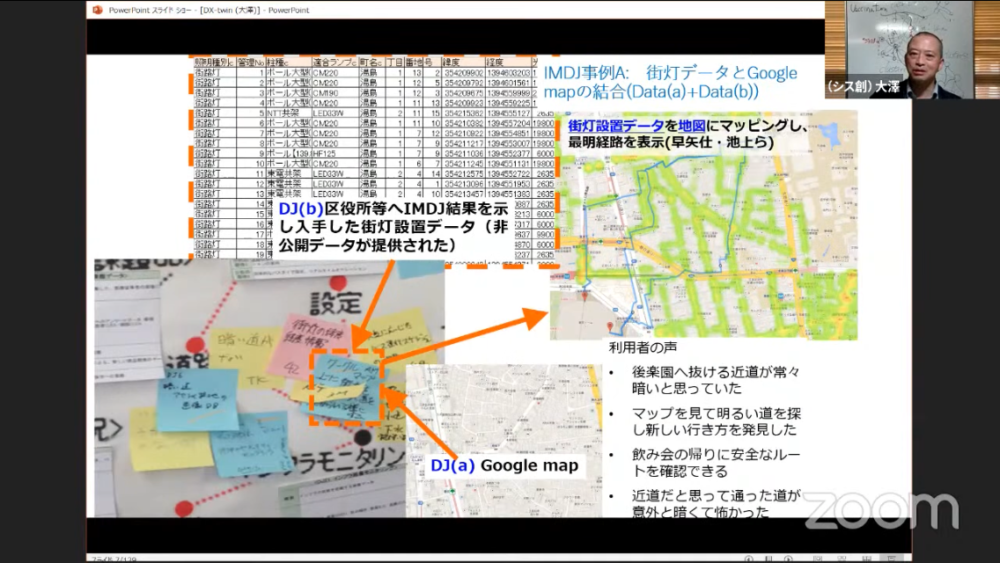

大澤さん「Googleマップのデータと街中の街路灯設置場所のデータを掛け合わせることで、夜でも街路灯のある明るい道が自動計算され、夜道をより安心して歩くことができるという学生のアイデアがありました。しかし、自治体が持っている地域における街路灯の設置場所をまとめたデータは一般に公開されません。そこで、データを人々の安全のために活用したい旨をまとめて自治体へ提案を行ったところ、『そのような目的ならば』とデータを開示してもらうことができました。」

トークの後半では、大澤さんの提唱する「Stay with Your Community」の概念に基づくの変異種感染者予測についてご説明いただきました。「Stay with Your Community」については、共創ラボのレポート記事でもご紹介しています。

大澤さん「『Stay with Your Community』の概念では、コミュニティの内外への人の出入りの数や、それによる人との接触数を数値として示し、具体的に何人との接触によってどのように感染が広がっていくのか、また感染を防ぐことができるのかを示しています。このメソッドを初めて自治体として受け入れ、ワークショップを行ったのが横浜市でした。」

「Stay with Your Community」の取り組みは、横浜市外にも広がりを見せており、「Your life with Your community」という新しい概念にも波及し、東京の国立市や渋谷区などでもワークショップが開催されているそうです。

大澤さん「横浜市ではこれから、データジャケットの手法も掛け合わせた『ハピネスジャケット』のワークショップも行っていく予定です。地域内の多様な人々の考えるハピネスをデータジャケットにして、誰と誰を結びつけるとそのハピネスが実現できるのかを可視化する試みです。データジャケットを活用することで、プライバシーにも配慮しながら人と人の有効なつながりを生み出すことができます。横浜ならではのハピネスを引き出すため、地域特有の課題を背景に人々が自分にとってのハピネスを考える機会としたいと思っています。」

第2部パネルディスカッション:産学官民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション

第2部では、第1部の内容を踏まえた、ゲストの皆さんによるパネルディスカッションが行われました。トークのテーマは「産学官民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション」です。

パネリスト紹介

▽関口昌幸(せきぐち・よしゆき):横浜市政策局共創推進課担当係長

2012年から横浜市政策局政策支援センターにて「市民参加型の課題解決の実現」「地域経済の活性化」のためにオープンデータ活用による地域課題解決イノベーションの仕組みづくりに従事。現在は同市政策局共創推進室にて、産官学民の共創による地域課題解決拠点、リビングラボを市内各地で展開。2019年、循環型まちづくりによる公民連携イノベーションモデルとして「サーキュラーエコノミーplus」ビジョンを策定。

▽杉浦裕樹(すぎうら・ひろき):NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事

特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事。学習院大学卒業後、舞台監督として国内外で音楽・ダンス・演劇等の現場を経験。2002年にNPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボの活動を開始し、2003年にNPO法人化。2004年にニュースサイト「ヨコハマ経済新聞」を開設。2011年にシェアオフィス「さくらWORKS<関内>」を開設。2013年に市民包摂型ものづくり工房「FabLab Kannai」の運営を開始。2014年に横浜市内の地域課題を市民参加型で解決していくウェブプラットフォーム「LOCAL GOOD YOKOHAMA」を開設。LEARN、MAKE、SHAREのキーワードで学びと連携の場づくりに務めている。

▽河原勇輝(かわはら・ゆうき):株式会社太陽住建代表

株式会社太陽住建(横浜型地域貢献企業プレミアム企業)代表取締役。地域の空き家を活用したまちづくり事業「solar crew」は第8回グッドライフアワード環境大臣賞を受賞。本業の傍ら、一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス代表理事、ヨコハマSDGsデザインセンター 地域コーディネーター、NPO法人グリーンバード横浜南チームリーダーなども務める。

▽大澤幸生(おおさわ・ゆきお):東京大学工学系研究科教授

▽加藤佑(かとう・ゆう):Circular Yokohama / IDEAS FOR GOOD編集部

横浜における「Stay with Your Community」のあり方

加藤「大澤さんの提唱する『Stay with Your Community』の考え方は、本イベント第11回で取り上げたドーナツ経済学の概念に通じるところがあります。ドーナツ経済学では、資源のような重いものはローカルで循環し、データのような軽いものはグローバルで大きく循環させると、環境により優しい循環を作り出すことができることに注目しています。一方『Stay with Your Community』では、人がグローバルに大きく移動すると感染が拡大してしまうため、人の物理的な移動はコミュニティ内に制限します。しかし、どんな感染対策があるかといった知識や情報などは世界中で広く共有すると良いとされています。」

大澤さん「物理的な距離も含め、領域が遠いところにいる人とコミュニケーションをとることで、より強固な信頼が構築されクリエイティブな発展が可能になります。しかし、コロナ禍ではなかなか思い通りにいきません。オンラインツールの発達は大きな助けになっているのですが、それでも対面での信頼構築には勝てません。今後の技術的な発展にはまだまだ余地があるのではと考えています。」

関口さん「『Stay with Your Community』は、横浜の地域課題に即したコロナ対策の一つであると感じています。例えば、かつての夫婦と子どもで世帯を構成する核家族世帯が標準だった時代には、『Stay Home』で家庭のコミュニティ内だけで暮らそうという方法も有効だったかもしれません。しかし、今となっては核家族世帯はもはや標準ではなく、若者世代から高齢世代まで単身世帯がどんどん増えています。特に横浜では、高齢世代の単身化が顕著です。このような地域の状況がありながら『Stay Home』で孤立を深めていくことは、違うのではないかと思ったのです。そこで、オンラインツールを積極的に活用しながら、地域内の身近なつながりを協力し合いながら維持していこう、という『Stay with Your Community』のメッセージに共感したのです。こうした背景から生まれたのが、新型コロナウイルスに向き合うたすけあいプラットフォーム『おたがいハマ』の取り組みです。」

河原さん「民間企業の立場からも、コロナ禍でも動き続けるべきコミュニティがあることを実感しています。関口さんが指摘するように、例えば高齢者が集う施設が挙げられます。感染予防のために外出を控えるようになり人とのコミュニケーションが減った結果、認知症が進行してしまったという事例が、実際に高齢者コミュニティのなかでみられます。このような報告を受けて、これまで築いてきたコミュニティを止めてはいけないのだということに気がつかされました。それから、そのような高齢者のために、少人数で集まってオンラインツールの使い方を学ぶ取り組みを行ってきました。そして、それを知ることで、少しずつオンラインへの移行を実現しています。」

パネルディスカッションの様子(左上から時計回りに:大澤さん、河原さん、関口さん、加藤、杉浦さん)

ハピネスジャケットが横浜にもたらすモノ

加藤「これからのイノベーションの創出において、ハピネスジャケットはどのような可能性を持っているのでしょうか」

大澤さん「ハピネスジャケットを通じた課題解決の最大の特徴は、押しつけられた評価や価値観からではなく、『自分が』思う自分のすべきことや『自分が』思うハピネスを表現することができる点です。例えば企業内でハピネスジャケットを活用して組織の全体像を把握しようとするとします。部署ごとにすべきことを書き出すと、会社の発展に向けてどう動いていくことができるかがわかるでしょう。しかし、社員のなかには『自分はゴルフがやりたい』『ゴルフのスコアを伸ばすのが自分なりのハピネスだ』というように、企業運営とは直接関わりのない部分にハピネスを見出す社員もいるかもしれません。これまでであれば、社員の趣味は業務とは関係のないことだと切り捨てていたかもしれませんが、ハピネスジャケットではあえてそのような個人の願望も書き込むようにします。すると、『ゴルフ好きの社員のスキルを、ぜひ社外との接待で活かしてもらおう」というように今まで見えてこなかった、新しい価値の創出が可能になる場面もあるはずです。ハピネスジャケットではデータのジャケットだけを公開するため、そういった普段なかなか表に見せづらい部分も表現しやすくなるのです。」

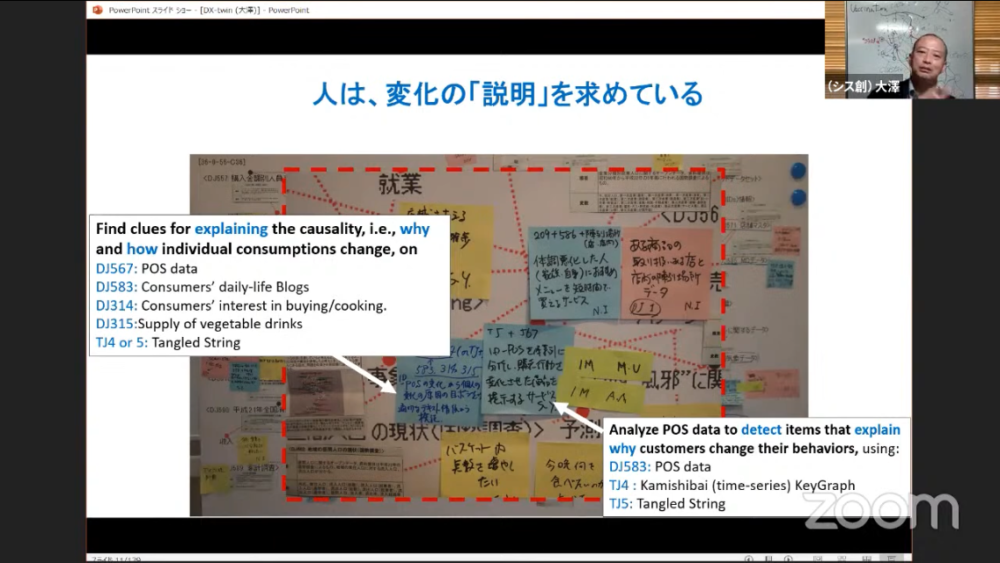

関口さん「私は、大澤さんの『人々は変化の未来予測ではなく、変化の理由が知りたい』というご指摘が、大変示唆に富んでいると感じています。どう変化していくかではなく、なぜ変化する必要があるのかという理由の部分に着目することは、ひいては地域の人々の幸せの実現にもつながるのではないでしょうか。」

河原さん「変化の理由を考える、というところは、今まさにリビングラボの活動のなかですべきことだと考えています。例えば、シャッター商店街になっている地域を再び賑やかに戻したいという地域の課題があるとします。賑やかなまち、と一口に言っても、それがどんな姿なのか、理想は人それぞれです。例えば、『もっと若者に来てもらいたい』とか『丘の上に住宅街があるから丘を降りなくても買い物できるまちにしたい』とか様々なのです。そこで、データジャケットやハピネスジャケットを活用することで、地域に関わる一人ひとりの想いが可視化されて、人々の幸福度を高めるまちづくりのヒントを得ることができるはずです。リビングラボとして、『なぜか』という変化の理由を考えるプロセスに、きちんと向き合っていきたいです。」

大澤さん「データジャケットやハピネスジャケットの活用における最大の成功要因は、それに取り組む人々が課題意識を持っていることです。取り組みの目的を可視化し、ジャケットとして与えられた情報をつなぎ合わせる作業には、大きなエネルギーが必要です。一人ひとりがモチベーションを持って、課題をジブンゴト化して取り組めるかどうかが鍵となります。」

関口さん「コロナ禍における横浜の地域課題解決に、ハピネスジャケットもまた非常に有効だと考えています。人とのコミュニケーションが減るなかで、人々の幸せのあるべき姿が見えづらくなっています。そこで、自分なりのハピネスジャケットを書いてみることで自分の生きる意味や幸せについて改めて考え、生き生きとした暮らしを取り戻せるのではないでしょうか。」

人と人とのつながりが持つ可能性

河原さん「横浜の企業の間では、企業が地域に密着することの意味や、その地域の課題を把握することの必要性が少しずつ普及していることを感じています。地域住民も、それぞれのまちが持つ課題をジブンゴト化できている人が多い印象を受けます。」

加藤「地域密着型企業を構築するという点では、地域の課題をどれだけ具体的に知ることができるるかが、その地域のウェルビーイングやサーキュラーエコノミー実現の鍵になるかもしれません。例えば『何丁目に住んでいる誰がこんなことに困っているらしい』というくらい細かい情報がまちの企業に届くくらい密着できることが理想ではないでしょうか。」

杉浦さん「昨年2020年5月1日に横浜市とリビングラボサポートオフィス、そしてコミュニティデザイン・ラボで3社協定を締結して以来、地域の様々な人々の参加があり、『おたがいハマ』をはじめとするコミュニティづくりに取り組んできました。特に、コロナ禍に見舞われてからこれまでに、すでに100回をこえるトーク番組の配信を行っているおたがいハマトークやセミナーはまさに、地域を細かく理解するための取り組みです。この活動を通じて、まちづくりや地域づくりにおいては、例え時間はかかっても一つずつ小さなつながりを作っていくことが重要だということを実感しています。河原さんが述べたように、横浜には自分の住んでいる地域のあり方に関心のある人や課題をジブンゴト化できているが多くいます。そういった人々をつなげていくことで、さらなるイノベーションが生まれていくことがわかりました。」

関口さん「サーキュラーエコノミーPlusの『人』にフォーカスしたビジョンに、『Stay with Your Community』の、他者を思いやる心を掛け合わせて、地域の人々の多様性や一人ひとり異なる幸せの形にフォーカスしていきたいと思っています。そして、それらの多様な幸せを、経済の力を使って実現していくことの必要性を再認識しています。今後も、行政の側から、横浜のサーキュラーエコノミーPlusを推進して参りたいと思います。」

杉浦さん「本日大澤さんにお話しいただいた『Stay with Your Community』の概念やデータジャケット・ハピネスジャケットの取り組みは、今後のLOCAL GOOD YOKOHAMAの行き先を示しています。受講者の皆さまも講師の皆さまも、このスクールで獲得した新たなつながりを、スクール終了後にも活かし、実際のフィールドでの活動が生まれていくと良いと考えています。」

加藤「人と人のつながりが持つ力は無限大だと感じています。今回のプログラムも、LOCAL GOOD YOKOHAMAという横浜の地域コミュニティ内で構築されてきた信頼があるからこそ実現しています。今日までの全12回、総勢37名の講師の方々にお集まりいただくことができ、人と人がつながって信頼を構築していくことの大切さを実感できました。このスクールによって紡がれたネットワークを、スクール終了後も新たなイノベーション創出につなげていきましょう。」

編集後記

全12回にわたりお届けしてきた、Circular Economy Plus Schoolのイベントレポートはいかがでしたか。

この度、初の試みとなった横浜から発信するサーキュラーエコノミーのプログラム。オンラインでの座学講座と対面でのフィールドワークを合わせて、200名を越える方々にご参加いただきました。

初開催ながら3ヶ月というロングランの企画となりましたが、ご登壇いただきました講師の皆さま、企画・運営に携わるLOCAL GOOD YOKOHAMAのコミュニティの皆さま、そしてご参加いただきました皆さま、全てに感謝を申し上げます。

Circular Yokohamaは、引き続き地域の多様な方々との共創を通して横浜のサーキュラーエコノミーの加速を目指してまいります。

【第1回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.1「横浜とサーキュラーエコノミー」~海外先進事例とともに考える、循環する都市・横浜の未来~

【第2回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.2「食のサーキュラーエコノミー」~都市で食の地産地消・循環型農業をどう実現する?~

【第3回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.3「再エネとサーキュラーエコノミー ~エネルギーの地産地消から始まる循環型のまちづくり~」

【第4回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.4「サーキュラーエコノミーとまちづくり ~地域に循環をもたらすコミュニティと空間をどうデザインする?~ 」

【第5回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.5 「ウェルビーイングとサーキュラーエコノミー ~ヘルスケアの視点から考える、地域を幸せにする循環経済とは~」

【第6回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.6 「サーキュラーエコノミー時代の新しい働き方~循環を支えるインクルーシブな雇用とパラレルキャリア~」

【第7回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.7 「プラスチックのサーキュラーエコノミー~プラは悪者?循環型社会におけるプラスチックとの付き合い方~」

【第8回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.8 「ファッションとサーキュラエコノミー~横浜で循環型のファッションをどう実現する?~」

【第9回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.9 「サーキュラーエコノミーとスタートアップ~横浜発の循環型イノベーションをどう起こす?~」

【第10回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.10 「サーキュラーエコノミーとデジタル・トランスフォーメーション~循環を加速させるテクノロジーの未来~」

【第11回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.11 「ドーナツ経済学で考えるサーキュラーエコノミーplusの価値~アムステルダムのドーナツ都市戦略に学ぶ〜」

【第12回イベントレポート】Circular Economy Plus School Vol.12 「公民連携による横浜発のサーキュラーイノベーション ~オープンデータとリビングラボによる共創型の課題解決~」

【関連記事】横浜市、東京大学、富士通が「ウィズコロナ時代の社会課題をデータ活用と公民連携によって解決するための連携協定」を締結